微波炉的科技基因:从雷达余波到厨房革命

二战期间,工程师珀西·斯宾塞在调试雷达磁控管时,发现口袋里的巧克力意外融化。这一偶然事件催生了微波加热原理:磁控管产生频率约2.45GHz的电磁波,使食物中的极性分子(主要是水分子)高速振动,摩擦生热。从军用雷达到民用厨房,微波炉的“出身”自带硬核科技光环。

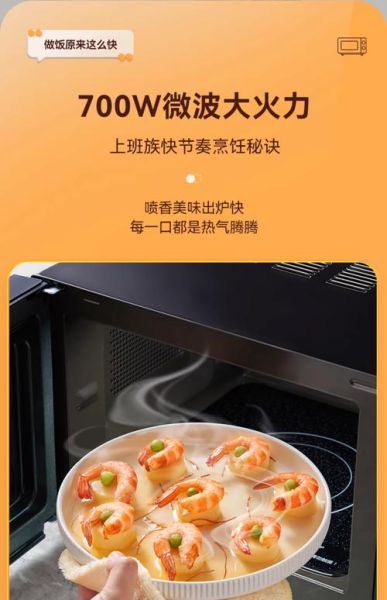

(图片来源 *** ,侵删)

技术拆解:一台微波炉里藏着多少黑科技?

1. 磁控管:心脏级真空电子器件

- 阴极发射电子→磁场偏转→谐振腔振荡,能量转换效率高达70%,远超早期电子管。

- 现代变频磁控管可精准调节功率,避免传统“开-停”式加热导致的温度波动。

2. 波导与腔体设计:电磁场的“迷宫”

- 金属腔体形成驻波场,需通过转盘或模式搅拌器消除冷点。

- 部分高端机型采用多馈源天线,实现三维均匀加热。

3. 智能传感器:从“叮”到“懂”的进化

- 湿度传感器检测蒸汽浓度,自动调整时间;

- 红外测温阵列扫描食物表面,防止过热焦糊。

时代滤镜:为何有人质疑微波炉的“高科技”身份?

问:微波炉诞生已70年,技术是否过时?

答:若与量子计算机、AI芯片相比,微波炉的基础原理确实成熟,但工程优化从未停止。例如:

- 2023年夏普推出的水蒸气变频微波,结合过热水蒸气与微波,实现“外脆内嫩”;

- 物联网微波炉可识别食物包装二维码,自动匹配加热曲线。

横向对比:微波炉在科技产品谱系中的坐标

| 维度 | 微波炉 | 智能手机 | 电动汽车 |

|---|---|---|---|

| 核心原理 | 电磁能→热能 | 半导体运算 | 电能→机械能 |

| 迭代速度 | 5-10年一次 | 1年一次 | 3年一次 |

| 用户感知 | 功能单一 | 生态复杂 | 性能跃迁 |

结论:微波炉属于“低感知创新”的科技产品——用户难以察觉内部技术升级,但成本与可靠性持续优化。

未来实验室:微波炉的“黑科技”可能性

1. 固态射频加热:告别磁控管

氮化镓(GaN)半导体可发射可调频微波,实现分区加热——同时解冻牛排和保温配菜。

2. 太赫兹波应用:从加热到检测

利用太赫兹波穿透性,扫描食物内部温度分布,实时生成“熟度云图”。

3. 材料科学突破:自加热包装

微波激活的相变材料涂层,使外卖盒在加热时释放潜热,减少能耗。

(图片来源 *** ,侵删)

消费者指南:如何挑选一台“科技感”十足的微波炉?

- 看能效标识:一级能效机型通常采用变频技术,省电30%以上;

- 摸门缝工艺:高端机型采用λ/4扼流结构,微波泄漏量<0.1mW/cm²;

- 试智能菜单:能否识别食物重量并自动调整?这是传感器精度的直接体现。

尾声:科技产品的定义权在谁手中?

微波炉的科技属性,如同一面棱镜——在工程师眼中,它是电磁学、材料学、控制理论的交叉结晶;在普通用户眼中,它可能只是“热饭的盒子”。但正是这种技术隐匿性,让微波炉成为衡量科技普惠程度的标尺:当一项技术足够成熟到“消失”时,它才真正改变了生活。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表