地铁是科技产品吗?严格意义上说,地铁不是单一科技产品,而是由众多科技产品、工程系统和管理机制共同构成的“巨型科技综合体”。

一、地铁的“科技基因”体现在哪里?

地铁之所以被误认为“科技产品”,是因为它的核心部件确实高度依赖现代科技。下面从三个维度拆解:

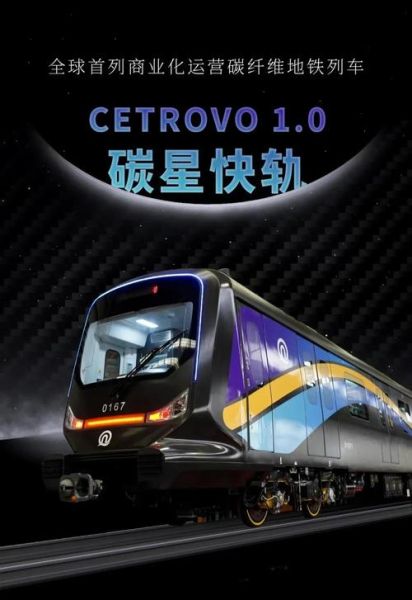

- 车辆系统:牵引逆变器、永磁同步电机、碳纤维车体,每一项都是尖端材料与电力电子的结晶。

- 信号系统:C *** C(基于通信的列车控制)让最小发车间隔压缩到90秒以内,这背后是无线通信、实时操作系统与算法的深度融合。

- 能源管理:再生制动能量回收、超级电容储能、光伏+储能微电网,让一条地铁线年省电可达千万度。

这些子系统如果单独拿出来,每一个都能注册成独立的科技产品专利。

二、为什么地铁又不能简单归类为“科技产品”?

科技产品通常具备可复制、可升级、可迭代的特征,而地铁更像“城市级基础设施”,原因有三:

- 不可复制性:北京地铁的盾构参数无法直接套用到广州,因为地质、水文、建筑密度完全不同。

- 超长生命周期:列车设计寿命30年,隧道结构100年,远超消费级科技产品3-5年的迭代周期。

- 政策与资本双重驱动:地铁立项首先取决于城市财政、人口规模、客流预测,而非技术成熟度。

因此,**地铁是“科技+工程+政策”的混血儿**,而非单纯科技产品。

三、把地铁当科技产品会带来哪些误区?

不少城市在规划阶段容易陷入“技术崇拜”,结果出现以下尴尬:

- 过度追求全自动无人驾驶:某二线城市客流强度仅0.7万人次/公里·日,却上马GoA4级无人驾驶,导致维护成本翻倍。

- 盲目上马“智慧车站”:人脸识别闸机、全息投影导购炫酷上线,但早晚高峰闸机通过率反而下降15%。

- 忽视软服务:用科技硬件掩盖管理短板,如屏蔽门故障频发却因备件供应链冗长无法快速修复。

这些案例说明,**脱离城市实际需求的“高科技地铁”往往沦为政绩工程**。

四、地铁的“科技含量”如何科学评估?

业内常用“TEC指数”(Technology-Engineering-City匹配度)来量化:

| 维度 | 权重 | 评估指标示例 |

|---|---|---|

| Technology | 30% | 国产化率、专利数量、系统冗余度 |

| Engineering | 40% | 土建难度、施工工法创新、风险预案 |

| City | 30% | 客流强度、TOD开发比例、财政补贴能力 |

东京都营大江户线TEC指数高达92分,因其在1990年代就采用泥水加压盾构穿越高层地基,同时通过沿线物业开发平衡了运营成本。

五、未来地铁的科技进化方向

即便不是纯粹科技产品,地铁仍将持续吸收前沿技术:

1. 更轻的列车

碳纤维复合材料车体已从实验室走向量产,**韩国首尔9号线二期车辆减重27%,能耗下降12%**。

2. 更智能的运维

数字孪生隧道+AI裂纹识别系统,将人工巡检频率从每日一次降至每周一次,**故障预警准确率达到94%**。

3. 更弹性的供电

德国慕尼黑正在测试“氢燃料+电池”混合动力列车,**在非电气化郊区段实现零碳运行**。

六、普通乘客如何感知地铁的科技属性?

无需研究技术白皮书,从三个细节就能体验:

- 车厢噪音:传统地铁运行时约83分贝,而采用主动降噪技术的深圳14号线降至75分贝。

- 站内温度:北京地铁大兴机场线通过“风水联调”系统,让夏季站台温度稳定在26±1℃。

- 换乘距离:成都天府新站实现高铁与地铁“零换乘”,**步行时间从8分钟压缩到90秒**。

这些微小改进背后,都是跨学科科技的集大成。

七、写在最后:如何正确看待地铁与科技的关系?

把地铁视为“科技产品”容易陷入“唯技术论”;把它看作“传统基建”又会错失创新红利。**更合理的定位是“科技赋能的公共产品”**——技术必须服务于城市战略、市民需求、财政可持续性。当下一代真空管道超高速列车还在PPT阶段时,先把现有地铁的空调冷凝水回收、扶梯节能模式、无障碍导航做到极致,或许才是更务实的科技态度。

评论列表