大足为何叫“大足”?

“大足”二字最早见于唐乾元元年(758年)置县诏书,取“大丰大足”之意,祈愿土地肥沃、仓廪充实。彼时巴蜀连年丰收,朝廷遂以嘉语命名,既记录盛世,也寄托长治久安的愿景。

唐以前:从“巴川”到“普州”

在设县之前,这片土地先后隶属巴川郡、普州。**“巴川”**之名源于古巴国川东之地;**“普州”**则为北周建德四年(575年)所置,州治在今安岳,大足为其辖境。此时虽无独立县名,却已显露区域枢纽之势。

唐宋时期:昌州与静南军的双重身份

昌州治所为何曾驻大足?

唐大历十年(775年),昌州自静南县移治大足,原因有三:

- 大足地处涪江、沱江分水岭,水陆辐辏;

- 境内盐井、铁矿资源丰富,利于军需;

- 地形多山,易守难攻,可制衡南诏与吐蕃。

至宋代,昌州仍存,**“昌州大足”**遂成官方文书高频词。

静南军是什么?

北宋咸平四年(1001年),为防川峡蛮扰,朝廷升昌州为**静南军节度**,军治依旧在大足。军民合治的体制延续近四十年,直至庆历年间撤军复州。

元明清:州降县与“大足驿”

元至元二十年(1283年),昌州被废,大足降县,属重庆路。明代洪武六年(1373年),设**大足驿**于龙岗山下,成为成渝官道上的重要马驿,日行公文与军报在此换马,**“大足驿”**遂成商旅口中的地标。

民国至今:短暂更名与复名

“大足”曾叫“龙岗”吗?

民国二年(1913年),四川废府州厅改道县,大足一度拟改名**“龙岗县”**,取境内龙岗山为名。然而乡绅以“大足”沿用千载、寓意吉祥为由联名呈请,最终保留原名,**“龙岗”仅作县城别称**。

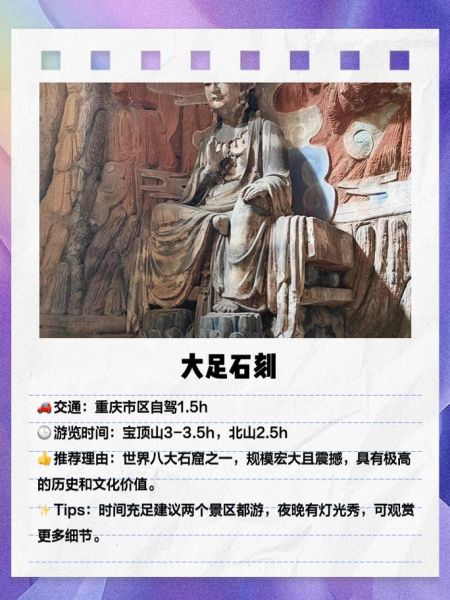

石刻之外的别称:海棠香国与佛湾

因五代以来遍植海棠,花开时香闻十里,文人雅士又赠大足**“海棠香国”**之誉;而宝顶山、北山摩崖造像群被统称**“佛湾”**,久而久之,**“佛湾”**成为大足石刻的代名词,甚至出现在清末外国探险家笔记中。

民间记忆里的乡土小名

老辈人仍把县城唤作**“龙岗镇”**,把化龙溪一带叫**“水巷子”**,把南山脚下集市称**“赶场坝”**。这些口语地名未被方志收录,却在茶馆评书与族谱契约里代代相传,成为**活态的历史碎片**。

一张表看懂大足历代名称演变

| 时期 | 行政名称 | 别称或备注 |

|---|---|---|

| 北周 | 普州辖地 | 无独立县名 |

| 唐 | 大足县(758年置) | 昌州治所 |

| 北宋 | 大足县 | 静南军节度驻地 |

| 元 | 大足县 | 属重庆路 |

| 明 | 大足县 | 设大足驿 |

| 民国 | 大足县 | 曾拟改名龙岗县未果 |

| 1975至今 | 大足县→大足区 | 2011年撤县设区 |

地名里的文化密码

为何大足能在千年更迭中保住原名?答案藏在“足”字的吉祥寓意与石刻带来的世界声誉。**“大丰大足”**的祈愿从未中断,而**“佛湾”**又让大足超越地理概念,成为文化符号。下一次当你踏上龙岗山,不妨默念这些旧名,脚下的石板会告诉你:真正的历史,不在县志,而在代代相传的称呼里。

评论列表