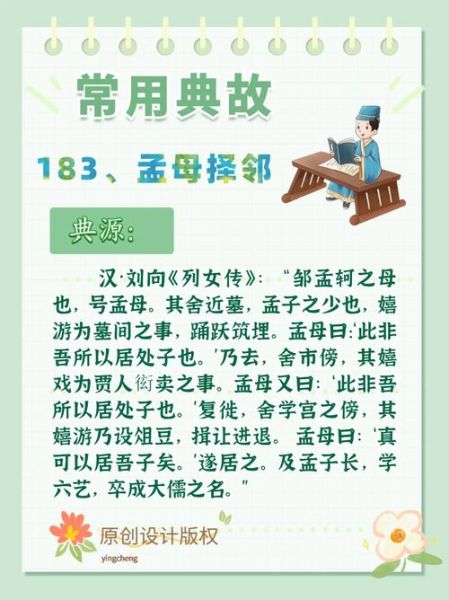

孟母三迁:环境塑造人格的最早范例

问:为什么孟母要连搬三次家? 答:为了给幼年孟子提供远离丧葬、商贾、嬉戏的清净读书氛围。

《列女传》记载,孟家原住墓地旁,小孟子模仿哭丧;迁至集市,他又学起叫卖;最终落脚学宫之侧,孩子耳濡目染揖让礼仪,终成亚圣。 亮点:孟母并非简单搬家,而是主动选择“教育生态圈”,这一理念至今被学区房现象印证。

岳母刺字:家国情怀的母教典范

问:岳母在岳飞背上刺了什么? 答:精忠报国。

北宋末年,金兵南侵,岳母姚氏亲手以绣花针刺下四字,再涂以醋墨,令字痕永存。此举不仅是对儿子的嘱托,更是把个人命运与国家兴亡绑在一起。后世评书将“刺字”神化为仪式,强化了母亲作为家国之一教师的形象。

欧阳修母画荻:贫寒中的智慧启蒙

问:无钱买纸笔,欧母如何教子识字? 答:折荻杆为笔,沙盘作纸。

四岁丧父的欧阳修,家徒四壁。郑氏夫人以荻画地,教其诵读《诗经》《左传》。荻灰随写随擦,却擦不掉母亲对知识的敬畏。这一典故被收入《宋史·欧阳修传》,成为“逆境教育”的永恒注脚。

徐母大义:为子清白甘赴刑场

问:徐庶母亲为何主动求死? 答:为断绝曹操以母胁子之计。

三国时,曹操俘徐母,逼其写信招降徐庶。徐母痛斥奸雄,取石砚击曹,最终自缢。她的决绝让徐庶终身不为曹魏设一谋。母亲用生命给儿子上了最后一课:人格比生存更重要。

陶母封鲊:一罐腌鱼背后的清廉家风

问:陶侃送一罐鲊鱼给母亲,为何反被退回? 答:陶母谌氏附书:“汝为吏,以官物遗我,非惟不能益吾,乃以增吾忧矣。”

东晋名臣陶侃年轻时监管渔业,省下一罐腌鱼孝敬母亲。陶母原封退回,并告诫儿子“廉洁自守”。此事被《晋书》单列条目,成为中国历史上最早的“拒腐教材”。

李密陈情:祖母刘氏撑起一代孝思

问:《陈情表》为何被称作“至孝之文”? 答:李密以祖母“夙婴疾病,常在床蓐”为由,婉拒晋武帝征召,情感真挚。

六岁丧父的李密,由祖母刘氏抚养成人。刘氏“躬亲抚养”,李密则“侍汤药未曾废离”。文中“臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年”成为千古名句,把隔代母爱推向伦理高峰。

佘太君百岁挂帅:将门母爱的极致表达

问:为何杨家将故事总绕不开佘太君? 答:她不仅养育八子二女,更在子嗣战死后亲赴沙场。

北宋年间,杨家男儿相继殉国,百岁高龄的佘太君以妇人之身挂帅征西。戏曲舞台赋予她龙头拐杖、令旗金印,象征母亲对家国最后的守护,也让“母帅”形象深入人心。

现代回响:这些典故如何影响今天的母亲角色

- 教育选择权:孟母三迁被写入《家庭教育促进法》,强调父母可为子女选择适宜成长环境。

- 家国同构:岳母刺字精神在抗疫、救灾中转化为“逆行妈妈”的集体叙事。

- 逆境教育:欧母画荻启发“双减”背景下的低成本高质量陪伴。

- 廉洁家风:陶母封鲊成为纪检部门宣教片的经典桥段。

如何向孩子讲述这些故事

问:怎样讲才不会流于说教? 答:用场景还原+角色扮演。

例如讲孟母三迁,可带孩子实地走访故居、学宫遗址,让他自己发现“邻居不同,行为不同”;讲岳母刺字,可用毛笔蘸水在背上写“忠”字,体验疼痛与记忆。把历史转化为可感知的体验,母爱才会真正被下一代吸收。

评论列表