什么是历史典故?它为何能穿越千年仍被反复引用?

历史典故是古人用极短篇幅浓缩的“情景剧”,**既记录事件又传递价值观**。它们之所以历久弥新,在于三点: - **语言凝练**:四字即可成典,如“卧薪尝胆”; - **情节跌宕**:往往包含冲突、转折、结局,天然具备故事张力; - **寓意普世**:忠诚、坚韧、智慧等主题跨越时代。 自问自答:为什么现代人仍爱用典故?——因为它能在三秒内让对方明白“我引用的是千年共识”,比解释一长串道理更高效。

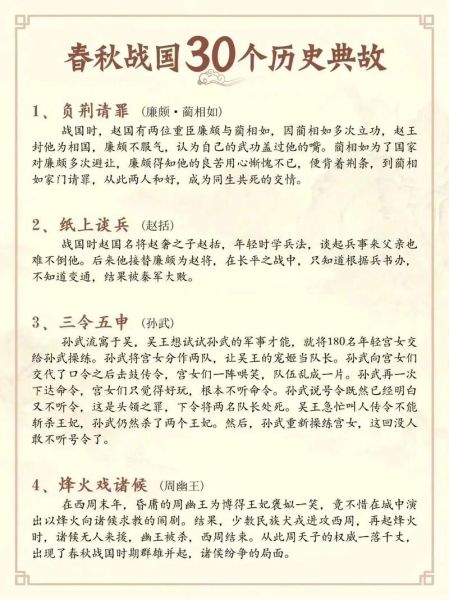

政治智慧篇:从“退避三舍”到“围魏救赵”

退避三舍:晋文公如何用“退让”赢得战争?

春秋时期,晋文公重耳流亡楚国时承诺“若晋楚交兵,退避三舍(九十里)”。后城濮之战,晋军果真后撤。**表面是守信,实则是诱敌深入**:楚军追击导致阵型拉长,晋军趁机夹击大胜。 核心启示:**政治承诺可以转化为战术优势**,关键在于把道德高地与战场算计合二为一。

围魏救赵:孙膑为何不打邯郸打大梁?

魏国攻赵邯郸,齐国不直接救赵,而直捣魏国空虚的都城大梁。魏军被迫回援,在桂陵遭伏击。 自问自答:为何不硬碰硬?——**攻击敌人必救之处,才能调动对手放弃原有目标**。这一思路后来被 *** 在《论持久战》中借鉴,成为“你打你的,我打我的”战略雏形。

个人修养篇:从“程门立雪”到“断齑画粥”

程门立雪:杨时为何在雪中站成“雪人”?

宋代杨时与游酢冒雪拜访老师程颐,见老师午睡,便静立门外等候。程颐醒来时积雪已深一尺。 **重点不在“雪”,而在“立”**:尊师不是口号,而是用行动证明“学问比身体舒适更重要”。这一典故后来成为东亚文化圈“师道尊严”的象征。

断齑画粥:范仲淹如何把咸菜分成四份?

范仲淹少年家贫,每日煮一锅粥,冷凝后划成四块,早晚各取两块,配咸菜末(齑)为食。 自问自答:为何不吃饱?——**物质匮乏时更需自律**,把有限的资源精确分配,才能支撑长期苦读。这种精神被后世提炼为“先天下之忧而忧”的人格底色。

商业与处世篇:从“陶朱公三散家财”到“管鲍之交”

陶朱公三散家财:范蠡为何富了散、散了又富?

范蠡助越王勾践灭吴后,化名陶朱公经商,“十九年中三致千金,再分散与贫交疏昆弟”。 **核心逻辑**:财富如水,流动才能生利;垄断则死水一潭。现代风投“退出机制”与此暗合——**及时退出让资源重新配置,反而创造更大价值**。

管鲍之交:鲍叔牙为何甘愿当“绿叶”?

管仲曾三次打仗逃跑、三次经商亏本,鲍叔牙却向齐桓公力荐:“非管仲无能,乃其母老、时机未到。” 自问自答:为何鲍叔牙不嫉妒?——**他识别的是“大才”,而非“小节”**。这种超越功利的信任,使齐国得管仲而霸,也留下“生我者父母,知我者鲍叔”的千古绝唱。

军事与博弈篇:从“背水一战”到“草船借箭”

背水一战:韩信为何把士兵逼到绝境?

井陉之战,韩信令万人背水列阵,前临大敌、后无退路。赵军倾巢而出,汉军“置之死地而后生”,反杀赵军。 **关键不在“冒险”,而在计算**:韩信提前派两千轻骑偷袭赵营换旗,使赵军回头时误以为大势已去。现代管理学称之为“**制造燃烧平台**”,用危机感激发潜能。

草船借箭:诸葛亮为何敢用三天造十万箭?

三国时,诸葛亮利用江面大雾,以二十条扎满草人的船逼近曹营。曹军放箭防御,箭尽扎草而回。 自问自答:为何曹操不用火箭?——**信息不对称**:雾中无法判断船是草是木,火箭准备耗时,曹军只能以普通箭应对。这一案例被现代军事学院列为“**低成本不对称作战**”经典。

如何活用典故?避免“掉书袋”的三条原则

1. **场景匹配**:向创业者讲“背水一战”比讲“程门立雪”更能共鸣; 2. **细节重构**:不说“围魏救赵”,而说“就像当年孙膑打大梁逼魏军回援,我们能否攻击对手供应链?”; 3. **反向思考**:讨论“管鲍之交”时,可追问“如果你是管仲,如何回报鲍叔牙?”——**把典故变成思维实验,而非背诵材料**。

评论列表