为什么历代变法有的成功有的失败?

根本原因在于**是否形成新的利益平衡**、**是否拥有持续执行力**、**是否获得底层认同**三点。成功的改革往往同时满足这三条,失败则至少缺其一。

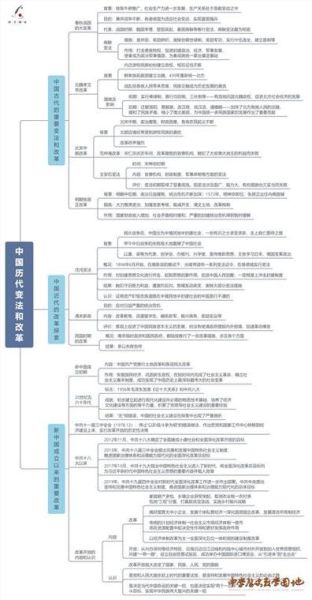

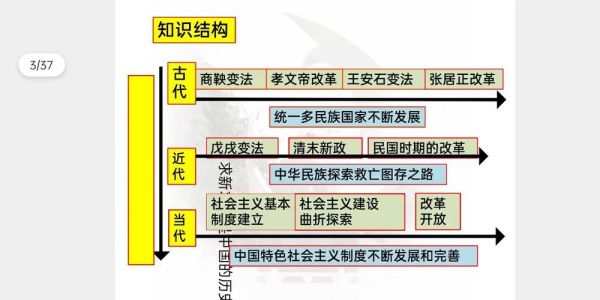

先秦:商鞅变法为何能“一锤定音”?

1. 制度设计:军功爵+县制双轮驱动

- **军功爵**打破世袭,平民可凭战功晋升,迅速扩大统治基础;

- **县制**取代分封,把财权、兵权直接收归中央,削弱旧贵族。

2. 执行手段:徙木立信+酷刑威慑

徙木予金解决“ *** 公信力”难题;连坐、腰斩等严刑让法令落地。商鞅用**极端手段换取极端效率**。

3. 历史窗口:秦孝公全力支持+六国无暇干涉

孝公在位二十余年,时间足以让新制度生根;关东诸侯忙于合纵连横,无人“外力打断改革进程”。

西汉:王莽改制缘何“理想丰满、现实骨感”?

1. 复古还是创新?

王莽把《周礼》当蓝图,**土地国有、货币复古、官名复古**,看似革新实为倒退,触动了地主、商人、官僚三大集团。

2. 节奏失控:一年内连下三十余道诏令

政策密集到地方官无法执行,百姓只见朝令夕改,**信任瞬间崩塌**。

3. 天灾助攻:黄河决口+蝗灾

流民四起,旧势力借“天意”反扑,王莽最终身死国灭。

北宋:王安石变法为何“人亡政息”?

1. 财政危机倒逼改革

“冗官、冗兵、冗费”压垮财政,神宗急于找“现金奶牛”。

2. 青苗法、市易法的双刃剑

- **青苗法**: *** 放贷收息,农民得周转,但地方官强制摊派变成“官方高利贷”;

- **市易法**:国家做批发商平抑物价,却被商人 *** ,**行政成本吞噬利润**。

3. 党争消耗:新旧两党拉锯四十年

司马光上台尽废新法,哲宗亲政又恢复,**政策反复导致基层疲惫**,金人南下时北宋已无改革余力。

明朝:张居正“一条鞭”为何能续命大明?

1. 税制简化:把徭役、田赋折成白银

农民交银即可免除力役,**交易成本骤降**, *** 收入十年翻一倍。

2. 考成法:用KPI治官

六部、巡抚每年打分,未完成者降级,**官僚系统效率陡增**。

3. 皇权背书:万历十岁登基,太后全力支持

张居正以内阁首辅兼帝师身份独揽大权,**改革窗口期长达十年**。其死后遭清算,但税制框架已无法逆转。

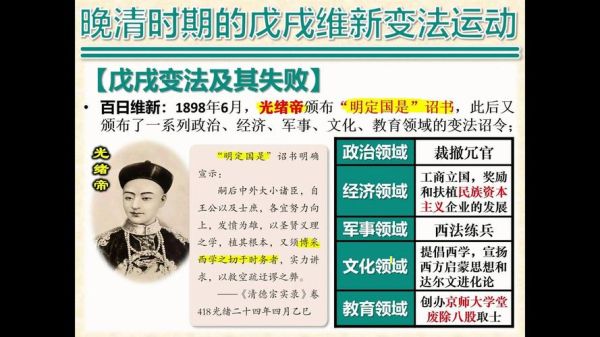

晚清:戊戌变法为何百日即败?

1. 权力根基太浅

光绪无实权,维新派靠“上谕”推进,**未掌握军警宪任何一环**。

2. 利益触动过猛

废除八股、裁撤绿营、撤销冗衙,**一次性得罪士绅、武人、官僚三大集团**。

3. 策略失误:围园杀后

康有为策划袁世凯“兵谏”,消息泄露,慈禧反手政变,**改革派人头落地**。

横向对比:成败四要素模型

| 要素 | 商鞅 | 王莽 | 王安石 | 张居正 | 戊戌 |

|---|---|---|---|---|---|

| 更高权力支持 | 20年 | 自己就是皇帝 | 10年 | 10年 | 0.3年 |

| 新利益集团 | 军功地主 | 无 | 改革派文官 | 技术型官僚 | 无 |

| 旧势力反扑强度 | 孝公压制 | 全面爆发 | 新旧党争 | 死后清算 | 立即政变 |

| 底层获得感 | 耕战可封爵 | 被均田制剥夺 | 青苗法摊派 | 税负透明 | 无直接收益 |

留给今天的启示

1. 改革节奏:快不得也慢不得

商鞅用十年树威、十年深耕;王安石一年推七八项,**速度超过官僚系统消化能力**。

2. 补偿机制:必须给受损者“出路”

张居正清丈田亩时,允许地主“自首减罪”,**减少阻力**;王莽直接没收土地,**逼出武装反抗**。

3. 意识形态:口号要新,内核要稳

商鞅“强国”简单直接;王安石“天命不足畏”引发儒家围攻;**改革话语必须与主流价值嫁接**。

自问自答:当代改革如何避免历史覆辙?

问:如何识别真正的“改革窗口期”?

答:当财政危机、外部压力、精英共识、民众期待四者重叠时,窗口打开,持续时间通常不超过十年。

问:怎样防止“人亡政息”?

答:把改革成果嵌入日常行政流程,例如张居正的“一条鞭”成为明清两朝默认税制,**制度比人更长久**。

问:如何评估改革是否成功?

答:看二十年后是否仍被沿用,看新利益集团是否愿意主动维护,看普通百姓是否愿意回到旧制度。

评论列表