什么是农村历史俗语?

农村历史俗语是祖祖辈辈在田间地头、灶台炕头口口相传的短句,它们把生产经验、生活哲理、人情世故压成一两句话,**像一把老钥匙,能打开过去乡村社会的门**。 ---这些老话从哪来?

- **劳动现场**:插秧、割麦、修堤时,为了统一节奏,顺口喊出“早稻水上漂,晚稻插齐腰”。 - **节气观察**:冬至那天若“晴到年,雨到清明”,就被记成一条天气俗语。 - **家族教育**:老人怕孩子走弯路,把教训浓缩成“牛要脚圆,人要心圆”。 - **集市交流**:牲口市、粮市上讨价还价,留下“褒贬是买主,喝彩是闲人”。 ---经典老话按主题速览

1. 天气与农事

- **“惊蛰过,梨花开,耕田耙地莫迟挨”**——提醒华北农民别误了梨花期的墒情。 - **“芒种打火夜插秧”**——南方抢收抢种,夜里也要点火把干。 - **“重阳无雨看十三,十三无雨一冬干”**——把农历九月十三当成冬季晴雨的分水岭。2. 勤俭与持家

- **“一顿省一口,一年省一斗”**——算的是细水长流的账。 - **“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”**——在物资匮乏年代,一件衣服走三代。 - **“囤尖省,日子稳;囤底省,日子紧”**——告诫人要在有余时就开始节约。3. 人情与处世

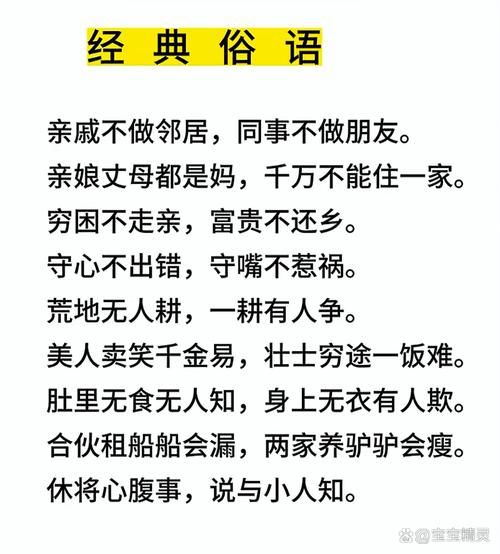

- **“亲戚远来香,邻居高打墙”**——既讲亲情,又提醒保持边界。 - **“宁得罪君子,不得罪小人”**——小人记仇,君子量大。 - **“话到嘴边留半句,事到临头让三分”**——留余地就是留后路。4. 健康与养生

- **“冬吃萝卜夏吃姜,不用医生开药方”**——顺时饮食,简单有效。 - **“春捂秋冻,不生杂病”**——春秋两季穿衣的度,老人最讲究。 - **“饭后百步走,活到九十九”**——饭后缓行助消化,被验证至今。 ---为什么这些老话至今有用?

自问:在机械化、数字化的今天,背一句“庄稼一枝花,全靠肥当家”还有意义吗? 自答:化肥再先进,**“底肥要足,追肥要巧”**仍是增产关键;老话把复杂技术翻译成农民听得懂的口令,**降低试错成本**。 ---如何收集并保存农村历史俗语?

1. **走访老农**:带上录音笔,蹲在田埂边,一句一句请他们回忆。 2. **查阅地方志**:县志、镇志里常有“方言”“农谚”专章。 3. **整理分类**:按节气、作物、伦理、健康四大类建电子表格,方便检索。 4. **活态传承**:把俗语编进乡村小学晨读、广场舞口号,让年轻人先上口再上心。 ---容易被误读的老话

- **“嫁出去的女,泼出去的水”**常被当成重男轻女,其实原意是提醒娘家别过度干预女儿婚后生活,**“水”指自由流动,而非轻视**。 - **“穷算命,富烧香”**并非说穷人爱算命,而是指人在困顿与富足时各有精神寄托,**折射社会心理而非阶层歧视**。 ---俗语里的科学密码

- **“蚂蚁搬家蛇过道,大雨不久就来到”**:蚂蚁感知湿度升高,蛇洞被淹,被迫出洞,**动物行为与气压变化同步**。 - **“云往东,车马通;云往南,水涨潭”**:我国东部季风区,东移云系多为干冷气流,南移云系易带来暖湿气流,**与现代气象雷达结论吻合**。 ---把老话变成新农技口诀

- **“玉米去了头,力气大如牛”**——去雄辅助授粉,可提高杂交玉米产量,**已被育种站写成操作手册**。 - **“豆茬种谷,十年九福”**——大豆固氮留给后茬谷物,**轮作倒茬的低碳农业雏形**。 ---写在最后

农村历史俗语不是陈词滥调,而是一部**用口语写成的乡村百科全书**。它们像田里的老犁铧,看似锈迹斑斑,却能翻开最肥沃的一层土。把老话背下来、传下去,就是让未来的土地继续长出好庄稼、好人情、好生活。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表