平凉最早叫什么?

翻开《史记·秦本纪》,公元前年置“鹑觚县”,这是平凉境内之一次出现的县级行政单位,治所在今灵台县邵寨镇。为什么叫“鹑觚”?古人以鹑鸟与觚爵祭祀,取“敬天法祖”之意。

“乌氏”与“朝那”为何昙花一现?

秦昭襄王三十五年,设乌氏县,治今崆峒区四十里铺镇。乌氏本为西戎一支,地名随族名而定。西汉元鼎三年,又置朝那县,治今彭阳县古城镇(当时属安定郡)。这两个名字为何消失?

- 东汉羌乱,人口锐减,乌氏并入鹑觚;

- 北魏迁朝那于今宁夏固原,原址遂废。

“安定郡”如何成为平凉最响亮的名片?

汉武帝元鼎三年置安定郡,郡治高平(今固原),却统辖今平凉大部分区域。此后七百年,“安定”二字成为平凉代称,原因有三:

- 军事重镇:控扼萧关古道,屏蔽关中;

- 文化符号:班彪《北征赋》“登赤须之长坂,入义渠之旧城”即指安定;

- 移民记忆:西晋末年,关中大族“安定皇甫氏”南迁,仍用旧郡望。

“平凉”二字何时正式出现?

北周建德元年,武帝宇文邕平定凉州叛乱后,取“平定凉国”之义,于今崆峒区置平凉县,隶属长城郡。自此,“平凉”取代“安定”成为官方正名,沿用至今一千四百余年。

那些容易被忽略的古称碎片

1. 泾州:从州到路的升降

北魏置泾州,治临泾(今镇原),唐永泰后移治今泾川。元代改泾州为泾州路,明初降为散州,最终并入平凉府。

2. 潘原:一座军城的兴衰

唐武德元年置潘原县,治今崆峒区草峰镇,因潘原谷得名。安史之乱后,吐蕃占据,县废城空,只留下“潘原驿”供诗人岑参感叹“凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶”。

3. 华亭:从畜牧监到县级

隋大业元年设华亭监,专为皇家牧马。唐天宝三年升监为县,因境内有华亭川而得名。明清时期,华亭与平凉“府县同城”,民国二年才彻底分治。

为什么“平凉”能沿用至今?

对比其他古称,平凉胜在政治寓意与地理标识的双重加持:

- “平”字彰显中原王朝经略西北的功绩;

- “凉”字暗含陇山以西的气候特征;

- 明清两代平凉府辖一州七县,行政中心地位稳固。

民间记忆中的别称

在陇东民谣里,平凉还有三个非官方称呼:

- 陇干:因地处陇山干脉而得名,多见于清代碑刻;

- 泾渭咽喉:形容其控制泾河、渭河分水岭的险要;

- 西出长安之一城:汉唐时期,长安西行三十里至咸阳,再三百里必宿平凉。

考古发现如何印证地名变迁?

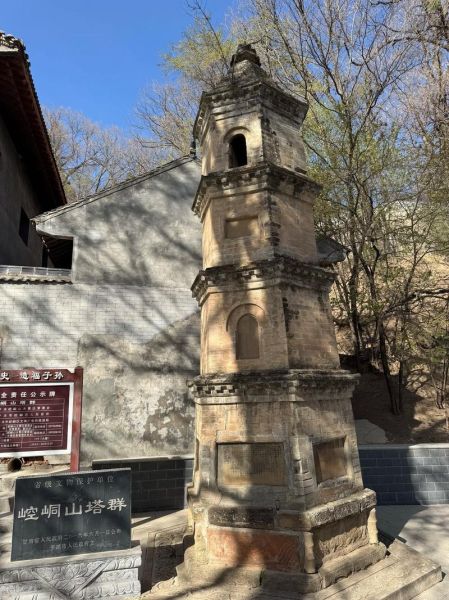

近年灵台县出土的东汉“安定左尉”铜印、泾川发现的北周“平凉郡印”封泥,实物与文献互证,勾勒出一条清晰的地名演进链:鹑觚→乌氏→朝那→安定→平凉。

未来还会出现新名字吗?

1983年平凉县改设县级市,2002年升格地级市,但“平凉”始终未变。在可预见的规划里,这座陇东重镇将继续以“平凉”之名,承载丝绸之路经济带的新使命。

评论列表