什么是历史典故?它与成语、传说有何区别?

“典故”一词最早见于《后汉书·东平宪王苍传》:“亲屈至尊,降礼下臣,每赐宴见,辄兴席改容,中宫亲拜,事过典故。”可见,**典故最初指朝廷礼仪的成例**。今天,我们把**诗文、史书中被后人反复引用的人物、事件或词语**统称为典故。它与成语的区别在于:成语多为四字固定结构,而典故可以是短语、句子,甚至一段情节;与传说的区别在于:典故必有文献出处,传说则多口耳相传,真伪难辨。

先秦两汉:奠定典故的“黄金矿脉”

“管鲍之交”为何成为友谊代名词?

《史记·管晏列传》记载,**管仲贫困时,鲍叔牙始终理解并推荐他**;后来管仲相齐,感叹“生我者父母,知我者鲍子也”。这一典故被后世诗人如杜甫、黄庭坚反复化用,成为**“知己”最经典的符号**。

“一诺千金”真的值一千两黄金吗?

《史记·季布栾布列传》载,楚人季布“得黄金百斤,不如得季布一诺”。这里的“千金”是虚指,**强调信用之重**。后世商家把“季布一诺”刻在门楣,正是看中了这一典故的背书力量。

魏晋南北朝:名士风流与典故的“二次创作”

“东床快婿”与王羲之的“躺平”姿势

《世说新语·雅量》写郗鉴选婿,王家子弟皆矜持,唯王羲之“东床坦腹食”。郗鉴却赞“此真佳婿”。**“东床”从此成为女婿的美称**,而“坦腹”更被解读为魏晋风度的极致。

“洛阳纸贵”背后的炒作逻辑

左思《三都赋》初成,豪贵之家竞相传写,**纸张供不应求,价格暴涨**。这一典故常被用来形容作品畅销,却少有人追问:为何偏偏是左思?答案在于**张华、皇甫谧等大咖的“流量加持”**,可见古人也懂“KOL营销”。

唐宋:典故的“全民化”与诗意升华

“青梅竹马”如何从李白诗句走进日常?

李白《长干行》“郎骑竹马来,绕床弄青梅”本是写商妇回忆童年,**“青梅”“竹马”两个意象被剥离原诗,成为两小无猜的固定搭配**。宋代词人如欧阳修、李清照继续沿用,完成从诗到俗语的“下沉”。

“雪夜访戴”为何被文人视为“行为艺术”?

《世说新语》载,王子猷雪夜乘船访戴逵,至门不入而返,曰“乘兴而行,兴尽而返”。**这一典故被唐宋文人不断“再创作”**:苏轼“人生如逆旅,我亦是行人”化用其洒脱;陆游“雪夜访戴无人见”则添了孤独。

明清:典故的“跨界”与商业渗透

“唐伯虎点秋香”是史实还是戏说?

明代确有唐寅,但“点秋香”最早见于冯梦龙《警世通言》。**史实与虚构的嫁接,让典故成为戏曲、年画、小说的“流量密码”**。苏州桃花坞年画甚至推出“唐伯虎秋香”套色版画,可见**典故的商业价值在明清已高度开发**。

“六尺巷”如何成为清代“和谐社区”样板?

桐城张英家书“千里修书只为墙,让他三尺又何妨”。**这一典故被清廷大力推广,成为基层调解矛盾的“官方教材”**。今天安徽桐城的六尺巷仍是旅游打卡地,**典故的生命力在当代继续延伸**。

如何快速掌握并活用历史典故?

之一步:按主题分类记忆

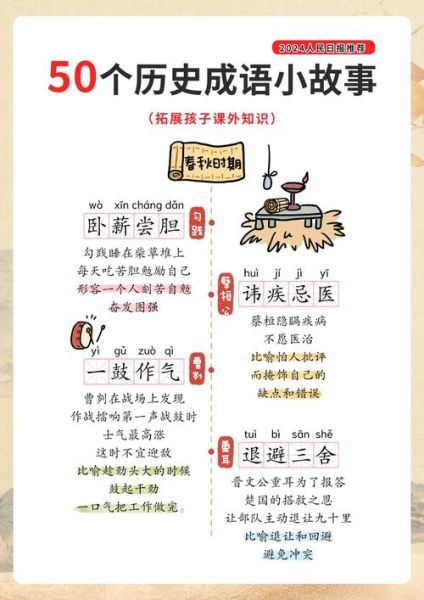

- **友情类**:管鲍之交、鸡黍之交、杵臼之交

- **诚信类**:一诺千金、季札挂剑、商鞅立木

- **勤学类**:韦编三绝、悬梁刺股、凿壁偷光

第二步:查“原始出处”防误用

例如“明日黄花”常被误写为“昨日黄花”,**原出苏轼《九日次韵王巩》“相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁”**,指重阳节后菊花凋零,**误用则完全背离原意**。

第三步:结合场景“二次创作”

写企业合作可用“管鲍分金”代替“强强联合”;写产品迭代可化用“洛阳纸贵”为“服务器被挤爆”。**典故的现代转译,关键在于保留核心精神,而非字面搬运**。

冷门典故里的“隐藏彩蛋”

“梅妻鹤子”:林逋的“反内卷”人生

北宋林逋隐居西湖,终生不仕不娶,**“以梅为妻,以鹤为子”**。这一典故常被用来形容隐士,却少有人注意:林逋墓畔鹤亦悲鸣而死,**动物的情感投射让典故多了一层温度**。

“牛衣对泣”:王章的逆袭前夜

《汉书·王章传》载,王章贫病交加,与妻子卧牛衣中相对而泣。后王章官至京兆尹,**这一典故成为“逆境夫妻”的经典意象**。但原典结尾王章因直谏被腰斩,**“对泣”终成“诀别”,给励志故事添了黑色注脚**。

典故的“寿命”由谁决定?

从“管鲍之交”到“六尺巷”,**典故的流传取决于三点**:

- **是否有普世情感**(如友情、诚信)

- **是否易于视觉化**(如“竹马”“六尺巷”)

- **是否被权力或资本反复征用**(如“洛阳纸贵”被出版商、“六尺巷”被旅游局)

反之,大量《左传》《国语》中的生僻典故,因缺乏上述条件,**只能沉睡在古籍深处,等待偶然的“考古式唤醒”**。

评论列表