东周到底分哪两段?为什么图片里常见“春秋”“战国”字样?

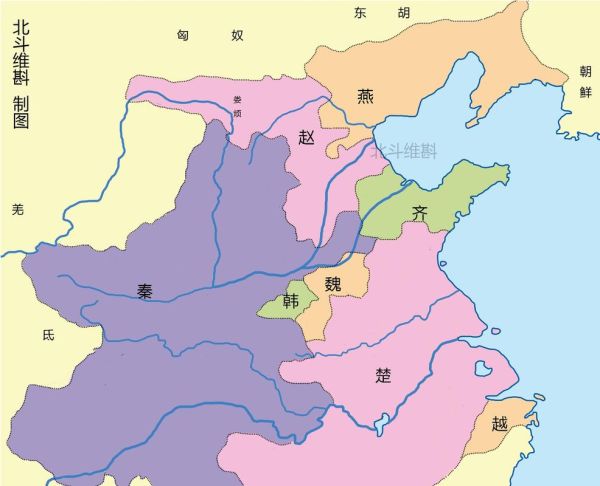

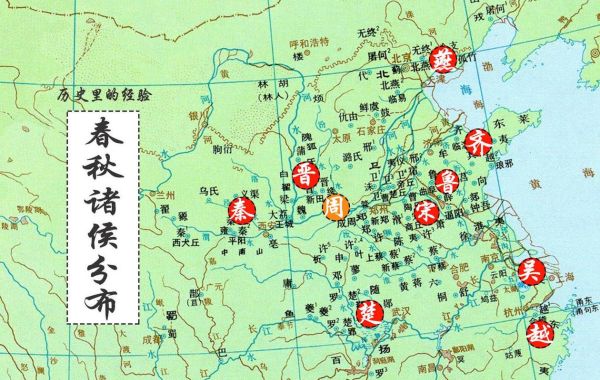

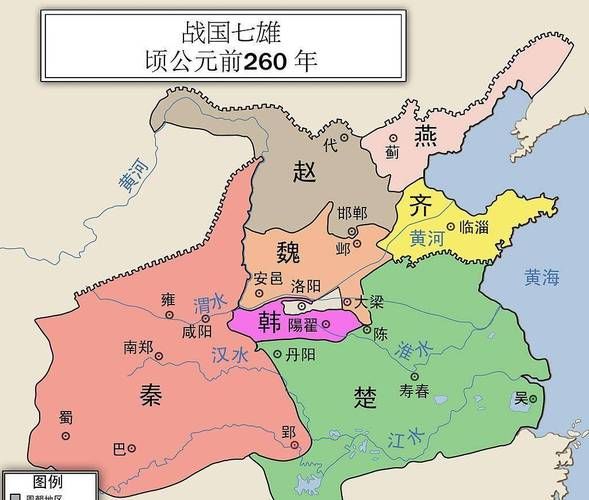

东周被史家一刀切为春秋(前770—前476)与战国(前475—前221)两段。之所以在大量历史图片里反复出现“春秋列国图”“战国七雄图”,是因为这两段政治格局差异极大:春秋尚有百余诸侯,战国只剩二十来个大国,最终由秦完成统一。看地图演变,就能一眼捕捉到权力由分散走向集中的历史脉搏。

怎样通过图片快速辨认春秋与战国的城市遗址?

- 城墙厚度:春秋城垣普遍宽—15米左右,夯土分层清晰;战国城墙加厚到20米以上,出现包砖与排水孔。

- 城郭形态:春秋“内城外郭”双圈结构常见;战国则出现套城、台城,甚至“品”字形三重城。

- 陶文与瓦当:春秋遗址多见素面瓦;战国宫殿区出土云纹、饕餮纹瓦当,文字戳记增多。

自问自答:为什么战国城墙更厚?——战争升级,弩机、冲车普及,迫使各国把防御标准提到极致。

东周青铜器图片里,哪些纹样暗示了时代先后?

打开高清拓片,一眼判年代:

- 春秋早期:仍沿袭西周兽面纹,但线条变得纤细,出现窃曲纹。

- 春秋中晚期:流行蟠螭纹、蟠虺纹,细密到肉眼难辨,象征诸侯竞奢。

- 战国:纹饰区域化——错金银、嵌松石工艺盛行,出现狩猎纹、水陆攻战纹,直接描绘战争与生活场景。

自问自答:为什么战国铜器更“花哨”?——铁器普及,青铜走下神坛,礼器向实用器与奢侈品转型,装饰必须更抓眼球。

东周地图演变的三张关键图,分别揭示了什么?

1. 平王东迁示意图(前770)

镐京→洛邑,周王室西土尽失,关中空白让秦人趁机坐大。注意图中“王畿”缩小到伊洛一隅,这是春秋“尊王攘夷”口号的历史背景。

2. 弭兵之会后的晋楚对峙图(前546)

晋、楚平分霸权,宋、郑成为缓冲区。地图上用不同色块标出“仆从国”,可直观看到小国如何在大国夹缝中左右摇摆。

3. 秦灭六国顺序图(前230—前221)

从灭韩到灭齐,十年鲸吞。图中箭头+年份的标注方式,让秦“远交近攻”战略一目了然:先取中原枢纽,再剪除两翼,最后收拾边远齐燕。

墓葬壁画透露的东周生活细节

洛阳金村、荆门包山、长沙子弹库三处壁画墓,拼出一幅东周“浮世绘”:

- 车马出行:春秋仍遵周礼,四马拉车;战国出现六马一驾,僭越成风。

- 宴乐场面:春秋用编钟、编磬,乐舞庄重;战国加入瑟、筑、竽,场面更生活化。

- 服饰差异:春秋宽袍大袖,颜色素雅;战国深衣束腰、红绿对比,显示审美转向华丽。

自问自答:为何战国壁画更“接地气”?——礼崩乐坏,贵族把生前享乐完整搬进地下,壁画成为炫耀资本。

竹简、帛书与石刻:东周文字图片的断代密码

| 载体 | 春秋 | 战国 |

|---|---|---|

| 竹简 | 楚系简字体修长,“之”字捺笔下垂 | 秦简出现方折笔法,向小篆过渡 |

| 帛书 | 目前未见完整春秋帛书 | 长沙楚帛书,朱丝栏界格,图文并茂 |

| 石刻 | 秦景公石磬刻字,大篆浑厚 | 中山国守丘刻石,出现悬针篆雏形 |

自问自答:为何战国文字区域差异大?——诸侯各自为政,书写系统随政治分裂而分化,直到秦统一文字才再度整合。

如何利用“东周历史图片大全”做一场穿越式教学?

三步走:

- 按图索骥:先给学生一张春秋初期空白轮廓图,让他们根据考古报告贴上主要诸侯国标签。

- 逐年推进:每讲解一次重大战役(如城濮之战、长平之战),就同步更新地图颜色,直观看到领土消长。

- 器物佐证:展示对应时代的青铜器、货币、兵器照片,让学生把“版图变化”与“技术升级”建立因果链。

自问自答:为何学生更容易记住“图”而非文字?——人脑对空间信息的记忆强度是线性文字的3倍以上,地图+实物图等于双重编码。

高清东周图片哪里找?三个不踩坑的公开资源

- 哈佛燕京图书馆:扫描《洛邑图》《春秋列国图》等高分辨率古籍,免费下载。

- 中国国家博物馆数字展厅:3D旋转查看“王子午鼎”“曾侯乙编钟”,细节放大到纹饰级。

- 武汉大学简帛网:楚简、秦简红外照片原图,附带释文与字形演变动画。

自问自答:为何推荐这三家?——版权清晰、学术背书、持续更新,避免“ *** 包浆图”误导。

评论列表