为什么要了解成语背后的真实历史?

很多人背成语只为应付考试,却忽略了它们其实是浓缩的微型史书。一个四字成语,往往藏着一场战争、一次政变或一位传奇人物的一生。知道来龙去脉,记忆效率至少提高三倍,还能在写作中信手拈来,让文章瞬间厚重。

成语里的战争现场:从“破釜沉舟”到“背水一战”

破釜沉舟——巨鹿之战的孤注一掷

项羽渡河后砸锅沉船,只带三日粮,表面看是自断后路,实则用极端手段激发士气。结果楚军以一当十,大破秦军主力。今天,我们用它形容不留退路、全力一搏的决策。

背水一战——韩信的逆向心理战

韩信在井陉口布阵,让一万士兵背靠河水,看似犯了兵家大忌。赵军倾巢而出,却发现汉军无路可退,只能死战。最终赵军溃败,韩信斩陈余、擒赵王歇。成语提醒我们:绝境不一定是死路,也可能是反杀的舞台。

成语里的政治博弈:从“指鹿为马”到“请君入瓮”

指鹿为马——赵高的权力测试

秦二世时,赵高牵一头鹿上朝,硬说是马。大臣们或附和或沉默,只有少数人坚持真理。几天后,说真话的人纷纷被处死。这场荒唐的闹剧,成了颠倒黑白、权臣欺主的代名词。

请君入瓮——来俊臣的“以彼之道还施彼身”

武则天时期酷吏周兴被告谋反,来俊臣请他喝酒,问:“若囚犯不招,何策?”周兴答:“烧红大瓮,让人蹲进去。”来俊臣立即如法炮制,周兴吓得当场认罪。成语讽刺用对方设计的圈套整治对方。

成语里的励志瞬间:从“卧薪尝胆”到“闻鸡起舞”

卧薪尝胆——勾践的二十年复仇

越王勾践兵败后,睡柴草、尝苦胆,提醒自己勿忘耻辱。对内发展生产,对外麻痹吴王,最终三千越甲吞吴。它告诉我们:长期隐忍不是懦弱,而是精密计算的反击。

闻鸡起舞——祖逖的自律人生

东晋名将祖逖与刘琨同住,每闻鸡鸣即起床练剑。数年后,祖逖率军北伐,收复黄河以南大片土地。成语成为自律与报国的双重象征。

成语里的文化密码:从“洛阳纸贵”到“画龙点睛”

洛阳纸贵——左思的爆款文章

西晋左思写成《三都赋》,豪贵之家竞相传抄,洛阳纸张供不应求,价格暴涨。它是最早的“流量经济”案例,说明优质内容永远稀缺。

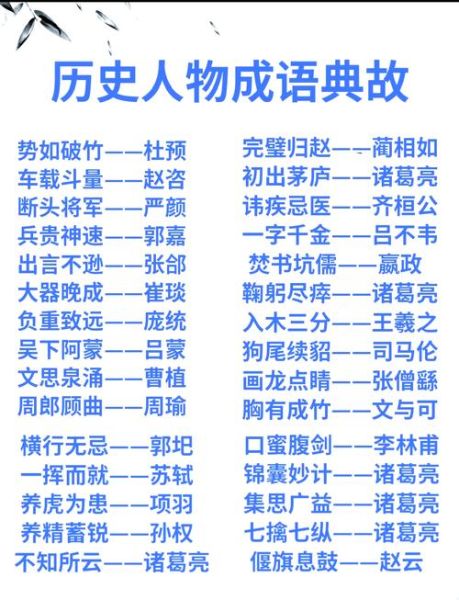

画龙点睛——张僧繇的神来之笔

南朝画家张僧繇在金陵安乐寺画四龙,不点眼睛。人问其故,他说点睛即飞去。众人不信,他点了两条龙的眼睛,顿时雷电大作,二龙破壁腾空。成语比喻关键一笔让整体鲜活。

如何高效记忆这些历史成语?

自问:为什么背了忘、忘了背?

自答:因为没有把故事、场景、情绪打包进大脑。

- 场景联想法:想象自己是项羽,亲手砸掉饭锅,耳边是士兵震天的呐喊。

- 时间轴法:把成语按朝代排序,从春秋到明清,像追剧一样看历史。

- 输出倒逼法:每天用三个成语写一段微博,坚持一个月,终身难忘。

常见误区:别把成语当“万能膏药”

有人写文章通篇堆砌典故,结果晦涩难懂。正确姿势是:一个段落最多用两个成语,且必须贴合语境。比如写创业艰难,用“筚路蓝缕”比“破釜沉舟”更贴切,前者强调创业初期的简陋,后者强调决战心态。

彩蛋:三个冷门却极精彩的历史成语

“马齿徒增”:出自《谷梁传》,指年龄增长而学问未长,适合自嘲。

“坦腹东床”:王羲之袒腹卧于东床,被郗鉴选为女婿,后成“女婿”代称。

“牛衣对泣”:汉代王章贫困时与妻子卧牛衣中相对哭泣,后形容共患难的夫妻情深。

评论列表