一、为什么“历史悠远”的成语能流传千年?

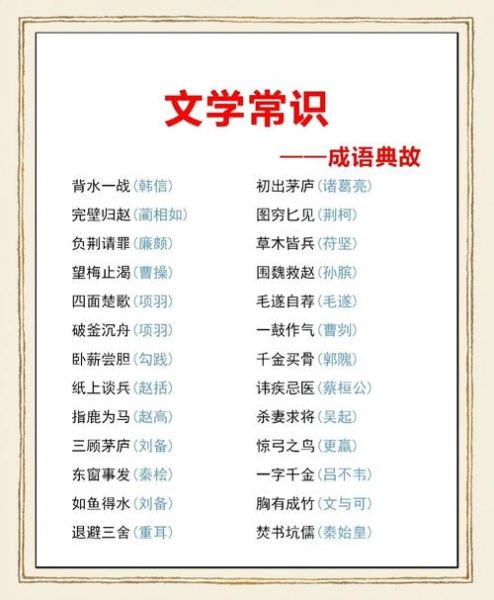

它们往往**浓缩了一段真实或传说的历史**,用四个字就能唤起整幅画面。比如“卧薪尝胆”不只是刻苦,更藏着勾践复国的血与火;“破釜沉舟”也不仅是决心,背后是项羽背水一战的决绝。

(图片来源 *** ,侵删)

二、先秦:成语的“婴儿期”

1. 出自《左传》的成语

- 退避三舍:晋文公重耳为报楚成王之恩,在城濮之战中主动后撤九十里,后来成为礼让与策略并存的代名词。

- 一鼓作气:曹刿论战时提出“再而衰,三而竭”,强调抓住时机,至今用于鼓励首战必胜。

2. 出自《战国策》的成语

- 画蛇添足:楚人赛酒,有人为多占功劳给蛇添脚,结果失去美酒,讽刺多余之举。

- 狐假虎威:楚宣王问群臣为何北方诸侯怕昭奚恤,江乙用狐狸借老虎之势的寓言点明借势欺人的本质。

三、两汉魏晋:成语的“少年期”

1. 司马迁笔下的经典

- 完璧归赵:蔺相如智斗秦王,保住和氏璧,彰显外交智慧与个人胆识。

- 负荆请罪:廉颇肉袒负荆,向蔺相如请罪,将相和的佳话流传至今。

2. 三国风云里的四字金句

- 三顾茅庐:刘备三次亲访诸葛亮,奠定三分天下的基石,比喻诚心求贤。

- 望梅止渴:曹操行军缺水,虚构梅林激励士气,后被用来形容空想安慰。

四、唐宋:成语的“青年期”

1. 唐诗里的成语

- 青梅竹马:李白《长干行》中“郎骑竹马来,绕床弄青梅”,描绘两小无猜的纯真。

- 春树暮云:杜甫怀念李白时写下“渭北春天树,江东日暮云”,后人用来表达思念。

2. 宋人笔记中的警句

- 胸有成竹:文同画竹必先“成竹于胸中”,苏轼引申为做事前已有全盘计划。

- 水滴石穿:宋代《鹤林玉露》记载县令张乖崖以“一日一钱,千日千钱”警示小贪终成巨腐。

五、元明清:成语的“成熟期”

1. 杂剧小说里的口语化表达

- 逼上梁山:《水浒传》中林冲等好汉被官府所迫走上反抗之路,今指被迫反抗。

- 单刀赴会:关羽只带一口刀赴鲁肃之宴,展现胆识,后形容只身深入险境。

2. 明清史书中的典故

- 郑人买履:郑人宁信尺码不信自己的脚,讽刺死守教条。

- 请君入瓮:武则天时来俊臣用周兴之计审周兴,比喻以其人之道还治其人之身。

六、自问自答:如何快速吃透这些典故?

问:为什么同一个成语会有多种解释?

答:语言在流动,**核心故事不变,边缘意义随时代扩展**。“走马观花”原指孟郊进士及第后得意忘形,今多指粗略观察。

问:怎样避免“望文生义”?

答:三步法:

1. **溯源**:查最早出处,锁定原始语境;

2. **比对**:看历代用例,观察语义漂移;

3. **造句**:在古今两种语境各造一句,加深记忆。

七、实用锦囊:写作与演讲中的高频引用

1. 表达决心

- 破釜沉舟:项目启动会上,用项羽故事激励团队“不留退路”。

- 愚公移山:长期攻坚任务,强调持之以恒。

2. 描述合作

- 同舟共济:跨部门协作时,突出风险共担。

- 管鲍之交:形容彼此信任、不计得失的伙伴关系。

3. 警示教训

- 唇亡齿寒:提醒关联部门,一方受损全体遭殃。

- 前车之鉴:复盘失败案例,避免重蹈覆辙。

八、进阶思考:成语的“现代转译”

把“刻舟求剑”讲给00后,可以说成“在手机系统升级后,还按旧路径找功能”;把“掩耳盗铃”转译为“数据造假却以为用户不会发现”。**让古老智慧穿上当代语境的外衣**,才能继续活下去。

九、收藏清单:最易误用的十个历史悠远成语

- 差强人意:原指“大体上还能振奋人心”,现多误用为“不满意”。

- 空穴来风:原意“有孔洞才会进风”,指传言有根据,现多误用为“无中生有”。

- 炙手可热:本形容权贵气焰盛,含贬义,现多误用为“抢手”。

- 美轮美奂:专指建筑高大华美,不可形容商品或风景。

- 首当其冲:指更先受到攻击或遭遇灾难,非“首先做某事”。

- 望其项背:表示赶得上,常用于否定句“难以望其项背”,误用为“望尘莫及”。

- 不以为然:意为“不认为对”,非“不放在心上”。

- 不刊之论:指不可改动的正确言论,非“不能刊登”。

- 不足为训:意为“不值得作为准则”,非“教训”。

- 明日黄花:比喻过时的事物,非“明天的花朵”。

十、结语:让典故继续生长

历史悠远的成语像一条条暗河,潜藏在日常语言之下,**每一次准确使用,都是一次与古人的握手**。当你下次提笔或开口,不妨先问一句:这个成语背后站着哪位历史人物?那一刻,文字就有了体温。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表