一、中国养蜂究竟起源于何时?

考古学家在浙江河姆渡遗址出土的陶器残片上,发现了距今约七千年的蜜蜂纹饰;甲骨文里也出现了“蜂”“蜜”二字,说明商代先民已把野蜂视为重要资源。因此,学界普遍认定中国养蜂史至少可追溯到新石器时代晚期。

二、先秦到两汉:从“野蜂”到“家蜂”的之一次跨越

1. 周代:蜂蜜是王室祭祀的“八珍”之一

《周礼·天官》记载,王室设“蜜人”一职,专管采蜜、储蜜、供祭。此时人们仍以烟熏驱蜂、割取野巢为主,尚未形成固定蜂群。

2. 西汉:出现世界最早的“人工蜂箱”

湖南长沙马王堆三号墓出土的漆箱,内壁残留蜂蜡,专家推断这是公元前二世纪的木质蜂箱。它标志着中国完成了从“猎取野蜜”到“人工饲养”的之一次技术飞跃。

三、魏晋南北朝:蜂业分南北,技术大分流

北方气候寒冷,蜂群越冬困难,于是发明了“草编蜂笼”,外覆牛粪保温;南方竹林丰富,则流行“竹筒蜂桶”,轻便透气。此时期还出现了最早的“分蜂”记录:将强盛蜂群一分为二,避免自然分蜂造成的逃逸。

四、唐宋:官方蜂场与“蜜课”制度

1. 唐代:设“司蜜署”,蜂蜜成为贡品

《唐六典》载,司蜜署每年向长安进贡“百花蜜”三百石,专供宫廷药膳。官方蜂场选址极严,须“背风向阳,左有清流,右有花源”,与现代生态养蜂理念不谋而合。

2. 宋代:出现“蜂医”与“蜜税”

《梦粱录》提到临安城有“蜂医”走街串巷,专治蜂病;同时 *** 开征“蜜课”,每箱蜂年纳蜜一升。蜂农为避税,常把蜂箱藏于深山,反而促进了野生蜂种与家蜂的基因交流。

五、元明清:技术集大成,蜂具定型

1. 元代《王祯农书》首次绘制“蜂箱图”

书中详细记录了“方格式蜂箱”的尺寸与用法,箱盖可启闭,便于取蜜不伤蜂,堪称现代活框蜂箱的雏形。

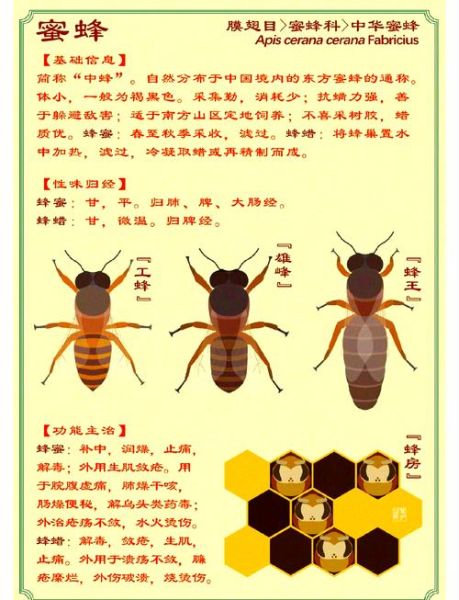

2. 明代:引入“中蜂”与“意蜂”概念

李时珍在《本草纲目》中区分了中华土蜂(中蜂)与后来传入的意大利蜂(意蜂),指出意蜂产蜜量高但耐寒性弱,为后世蜂种选育提供了理论依据。

3. 清代:出现“转地放蜂”

四川盆地油菜花、云南野坝子花相继开发,蜂农发明“舟载蜂箱”,沿长江、珠江逆流而上,追逐花期,形成中国最早的“追花夺蜜”模式。

六、古代如何采蜜?五大步骤还原现场

问:没有现代摇蜜机,古人怎样把蜜取出来?

答:遵循烟熏—割脾—压汁—过滤—熬蜡五部曲。

- 烟熏:用艾草或稻草点燃,浓烟使蜂群镇静,减少螫人。

- 割脾:以铜刀割下封盖蜜脾,留下子脾保种群。

- 压汁:将蜜脾装入布袋,悬于梁上,用木杠挤压。

- 过滤:蜜汁经细绢过滤,去除蜡屑与幼虫。

- 熬蜡:残脾加水煮沸,蜡质浮起,冷却后制成蜡烛或药膏。

七、蜂业与文化的交织:从“蜂”字到“蜜”意

古人把蜂视为“勤”与“合”的象征:蜂群分工明确,恰似儒家理想社会;蜂蜜甘甜,则隐喻“生活甜美、夫妻和睦”。唐诗“不论平地与山尖,无限风光尽被占”借蜂咏志;宋代婚礼流行“合卺蜜酒”,寓意永结同心。

八、近代转折:传统中蜂为何一度衰落?

十九世纪末,意大利蜂、高加索蜂陆续引入,它们产蜜量高出中蜂三倍,但需人工饲喂、抗病力弱。抗战时期交通中断,外来蜂种锐减,中蜂凭借耐贫瘠、抗螨强的优势再度成为主力。新中国成立后,通过活框技术改良,中蜂产蜜量提升,传统与科技实现融合。

九、今天我们能向古人学什么?

1. 选址智慧:背风向阳、花源多样,减少农药区。

2. 分蜂技巧:利用自然王台,低成本扩群。

3. 生态观念:留足子脾,不“一扫光”,保证蜂群复壮。

4. 文化营销:讲好“中华蜂”故事,提升蜂蜜附加值。

评论列表