为什么安徽会有这么多旧称?

翻开地图,今天的安徽省轮廓清晰,可若把时间拨回两千年前,这片土地上却先后出现过九江郡、庐江郡、丹阳郡、淮南国、豫州、江南东道、江南西道、淮西道、安庆府、徽州府等不下二十个行政名称。之所以如此频繁更迭,根源在于“山川形便”与“犬牙相制”的古代区划原则:既要依淮河、长江、黄山等天然屏障设郡,又需防止地方割据,于是不断拆分重组,造就了“一地多名”的独特现象。

先秦至南北朝:从“九江”到“淮南”

“九江郡”真的是九条江吗?

《尚书·禹贡》最早出现“九江孔殷”,后人附会为九条江河汇流之地。秦统一后置九江郡,治所在寿春(今寿县),辖境囊括今天安徽中西部及河南、湖北一隅。实际上“九江”并非确数,而是形容水系纵横,古人好用“三”“九”泛指众多。

“庐江郡”为何从长江北岸搬到南岸?

汉武帝元狩二年(前121年)分九江郡置庐江郡,最初治所在舒县(今庐江县西南)。东汉末年,孙策为避江北战乱,将郡治南迁至皖城(今潜山),从此“庐江”由江北代名词转为皖南标识,这一搬就是千年。

“淮南国”与“淮南王”有几代?

汉高祖四年(前203年)封英布为淮南王,都六县(今六安)。英布叛乱被诛后,刘邦改封小儿子刘长,刘长死后又分三国:淮南、衡山、庐江。此后“淮南”一词时而为国、时而为郡、时而为道,地理范围伸缩不定,但始终围绕寿春—合肥—巢湖这一三角核心区。

隋唐五代:从“江南东道”到“淮西节度使”

“江南东道”为何管不到今天的苏南?

唐贞观元年(627年)设“江南道”,开元二十一年(733年)再拆为东、西两道。江南东道治苏州,看似与安徽无关,实则当时皖南的宣州、歙州、池州皆隶属其下。原因无他:长江下游南岸经济发达,朝廷需要跨江统筹漕运与盐铁,而皖南山区正好提供木材与铜矿。

“淮西节度使”为何成为藩镇代名词?

安史之乱后,唐廷在淮河上游设淮西节度使,治蔡州(今河南汝南),却遥控寿州、濠州、泗州等安徽北部州郡。因地处汴河咽喉,淮西藩镇屡次叛乱,最著名者当属吴元济,韩愈《平淮西碑》让“淮西”一词成为割据的代名词。

宋元时期:从“江南西路”到“安庆府”

“江南西路”为何把安庆划进去?

北宋至道三年(997年)置江南西路,治洪州(今南昌),看似与安徽风马牛不相及,实则当时安庆、池州、饶州皆在其列。逻辑依旧:长江水道需要统一管理,安庆作为入皖之一门户,必须纳入江西体系,以便“控江制淮”。

“安庆府”何时成为安徽政治中心?

南宋庆元元年(1195年)升舒州为安庆府,治怀宁(今安庆市区)。元末朱元璋与陈友谅大战鄱阳湖,安庆成为前沿堡垒;清康熙六年(1667年)分江南省为江苏、安徽两省,巡抚驻安庆,自此奠定其省会地位,直至1949年合肥取而代之。

明清定型:从“南直隶”到“安徽省”

“南直隶”为何横跨长江两岸?

明洪武元年(1368年)建都南京,以南京周边十四府四直隶州置南直隶,范围包括今江苏、安徽、上海。统治者刻意打破南北地理界限,使“江南财赋”与“江北兵源”同隶一省,防止地方坐大。

“安徽省”之名究竟取自哪里?

康熙六年(1667年)分江南左、右布政使司,左司取安庆府与徽州府首字,合称安徽。安庆代表长江咽喉,徽州象征商业繁荣,一武一文,恰好映射全省南北差异。自此,“安徽”作为省级政区名称沿用至今,三百五十余年未再更改。

被遗忘的别称:徽州、庐州、颍州、寿州

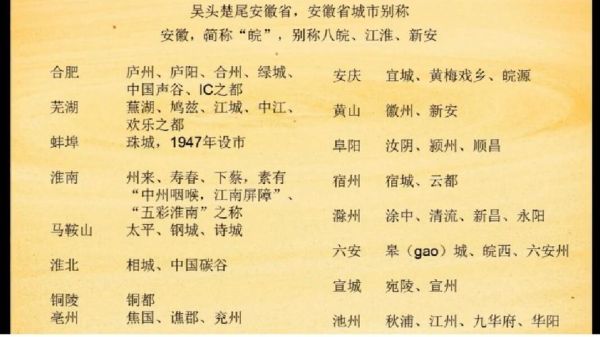

除了省级名称,安徽境内还有一批府级旧称至今活在方言与品牌里:

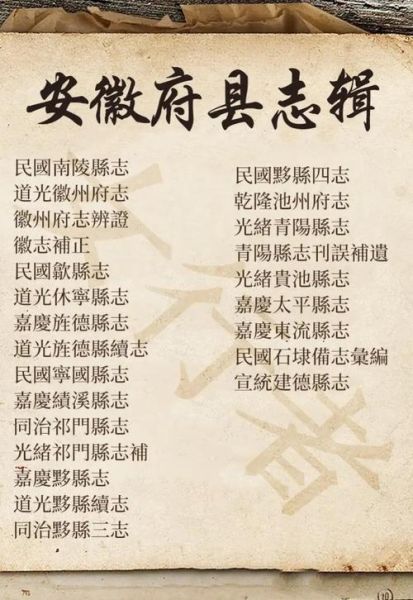

- 徽州:宋徽宗宣和三年(1121年)改歙州为徽州,辖歙县、休宁、婺源、祁门、黟县、绩溪六县,徽商、徽菜、徽派建筑皆源于此。

- 庐州:隋开皇三年(583年)改合州为庐州,治合肥,明清为庐州府,今合肥市区仍保留“庐阳”区名。

- 颍州:北魏置,治汝阴(今阜阳),欧阳修《醉翁亭记》开篇“环滁皆山也”中的滁州,当时即属颍州节度。

- 寿州:隋大业三年(607年)改寿春郡为寿州,治寿春,清末因避讳改称“寿县”,但“寿州窑”“寿州香草”依旧闻名。

地名演变的三大规律

梳理完安徽历代名称,可以发现三条隐藏规律:

- 山川为骨:淮河、长江、黄山三大天然界线始终是划分郡州的依据。

- 政治为魂:每一次更名背后都伴随中央与地方的权力博弈,如“淮西节度使”与“南直隶”。

- 经济为血:漕运、盐铁、茶叶、木材的流向决定了州府治所选址,如徽州因茶而兴,安庆因漕运而盛。

今日回望:旧称如何融入现代生活?

打开导航,输入“徽州大道”“庐州公园”“寿春路桥”,你会发现这些千年前的地名并未消失,而是化作街道、学校、企业品牌,继续参与城市叙事。下次路过合肥“庐阳”或黄山“徽州区”,不妨默念一声旧称,历史便会在舌尖轻轻回响。

评论列表