“数学源于生活”不是一句口号,而是一条可以落地的教育路径。很多家长问:孩子一提数学就皱眉,怎样才能让他像追动画片一样追数学?答案藏在日常细节里——把抽象符号还原成可触、可闻、可玩的真实场景。

为什么数学必须回到生活?

脱离生活的数学只剩符号运算,孩子自然觉得枯燥。当数学与生活场景绑定,**意义感**立刻出现:买菜找零、烘焙配比、地铁换乘……每一次计算都在解决真实问题,孩子的大脑会分泌“我能行”的多巴胺。

把厨房变成数学实验室

厨房是最天然、最省钱的教具库。

- 量杯刻度:让孩子亲手量出200 ml牛奶,再倒进500 ml量杯,直观感受分数与比例。

- 烘焙配方:如果6块饼干需要90 g面粉,做18块要多少?孩子边搅拌边列式,比刷题更有成就感。

- 温度变化:烤箱从20 ℃升到180 ℃用了8分钟,每分钟升温多少?一次烘焙搞定线性函数雏形。

超市里的“价格侦探”游戏

周末逛超市,给孩子一张20元预算单:

- 先估算:苹果8.9元/斤,买1.2斤大概多少钱?

- 再比价:同品牌酸奶大盒12.9元/1 L,小盒3.5元/200 ml,哪个更划算?

- 最后结算:收银条到手,让孩子核对误差,**小数加减**与**百分数折扣**瞬间鲜活。

路牌与地铁图里的几何密码

城市本身就是立体几何教材。

- 路牌角度:用手机指南针测两条路的夹角,引出“锐角、钝角”概念。

- 地铁换乘:从A线到B线最短路径是直线还是折线?让孩子画拓扑图,**平面几何**与**图论**同步启蒙。

- 电梯楼层:-2到10层共几层?负数概念在地下停车场秒懂。

家庭账本里的统计启蒙

把每月水电气账单交给孩子:

- 先记录:抄下过去12个月的用电量。

- 再绘图:用Excel生成折线图,观察夏季空调峰值。

- 后预测:根据趋势估算下月电费,**平均数、中位数、方差**全在真实数据里。

常见问题自测与解答

Q:孩子算得慢,是不是天赋差?

A:速度≠能力。把计时器换成“任务完成度”,例如10分钟能否帮爸爸算出更优加油方案,**目标导向**比秒表更能激发潜能。

Q:生活场景会不会太简单,覆盖不了考试难点?

A:生活场景是“入口”,不是“天花板”。当孩子对分蛋糕的分数感兴趣,再引入通分、约分,他才有动力深挖。

Q:家长数学不好,怎么带孩子玩?

A:家长的角色是“提问者”而非“解题者”。把问题抛回去:“你觉得超市为什么把第二件半价放在最显眼位置?”**好奇心**比标准答案更珍贵。

进阶玩法:把故事写成数学日记

让孩子把一天的数学发现写成100字小记:

“今天地铁停了3次,每次1分20秒,总共耽误4分钟。如果不停,我能在7:45到校,实际7:49,迟到了。”

长期坚持,**文字表达**与**数学建模**同步提升。

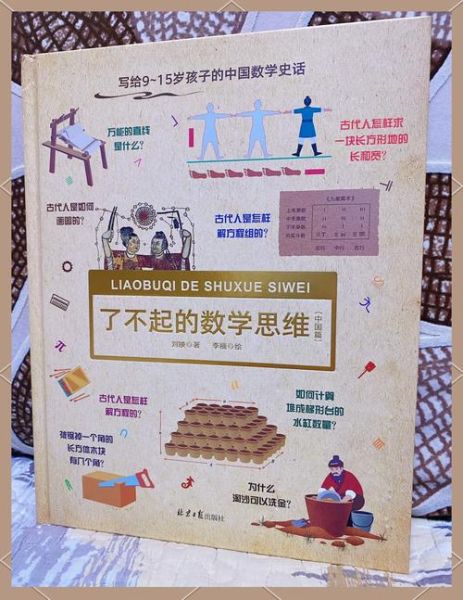

从生活到竞赛的桥梁

当孩子习惯用数学视角看世界,再接触奥数题就不会恐惧。例如经典的“鸡兔同笼”,可以先用玩具摆一摆,再抽象成方程。**具象—表象—抽象**三步走,比直接背公式更稳固。

家长行动清单

- 今晚做饭时,让孩子负责量取所有液体。

- 明早出门前,一起估算通勤时间并记录误差。

- 本周末,用家庭账单做一张年度支出柱状图。

- 下月旅行,把路线、预算、时间表全部交给孩子设计。

数学源于生活,也终于生活。当孩子发现每一个公式背后都站着真实需求,他就会主动拿起笔,不是为了考试,而是为了把世界看得更清楚。

评论列表