有糖的生活真的健康吗?适量、来源、时机决定答案。

为什么“有糖”成了全民焦虑?

打开社交平台,“戒糖”“断糖”铺天盖地,仿佛糖是洪水猛兽。但人类对甜味的渴望写进基因,完全拒绝反而引发暴食。真正该问的是:我们到底在怕什么糖?

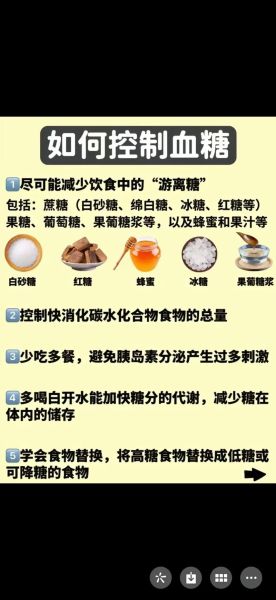

- 游离糖:饮料、蛋糕、调味酸奶里添加的白砂糖、果葡糖浆。

- 内源糖:水果、牛奶里天然存在的果糖、乳糖。

- 代糖争议:赤藓糖醇、阿斯巴甜是否扰乱肠道菌群尚无定论。

把这三类混为一谈,就像把河里的鱼和鱼缸里的观赏鱼一起放生,结果只会混乱。

每日糖摄入红线到底在哪?

WHO给出的成人上限是每日总能量的10%,折算下来约50g白砂糖。听起来不少?

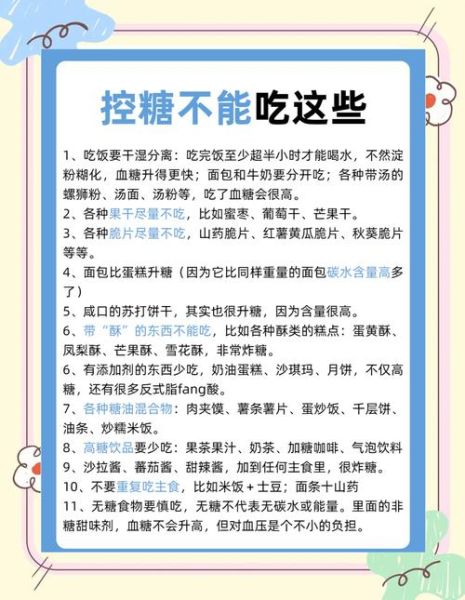

一瓶500ml可乐就含53g糖,已经踩线。更隐蔽的是:

- 早餐谷物:每100g含12g糖,一碗下去20g没了。

- 番茄酱:挤两下约4g糖,配薯条翻倍。

- 风味坚果:蜂蜜烤杏仁每把6g糖。

所以红线不是“不能吃”,而是把隐形糖先揪出来。

控糖之一步:给厨房做“减法”

与其纠结买哪种代糖,不如先断掉高含糖调味品的后路:

- 沙拉酱换成橄榄油+柠檬汁,减糖80%。

- 红烧改用八角、肉桂提味,糖量从20g降到5g。

- 自制酸奶:菌种+纯牛奶,24小时后天然乳酸带来微甜。

坚持两周,味蕾敏感度回升,以前觉得“没味道”的食物开始回甘。

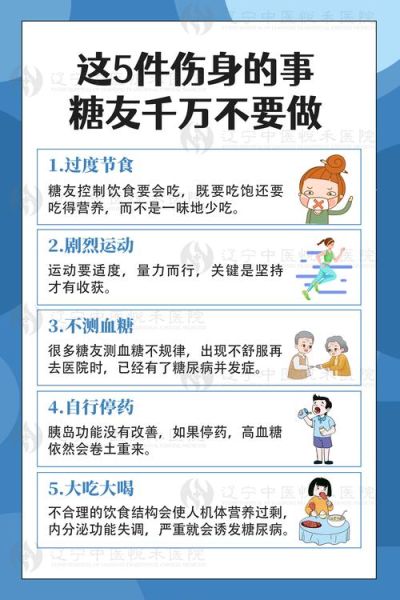

运动如何抵消“糖债”?

吃进去的糖不会立刻变脂肪,它先以肌糖原形式储存在肌肉和肝脏。中等强度运动30分钟可消耗约20g糖原。

自问:吃完一块芝士蛋糕怎么办?

答:快走40分钟或爬楼15层,把血糖峰值削平。关键是在糖原仓库满之前动起来,否则多余葡萄糖才会奔向脂肪细胞。

代糖是救星还是陷阱?

赤藓糖醇0热量、不升糖,适合做烘焙;甜菊糖苷从植物提取,但后味发苦;阿斯巴甜高温分解,别放进烤箱。

真正要注意的是心理补偿效应:喝零度可乐的人,往往晚餐多吃半碗饭。代糖帮你减了热量,却可能打开食欲闸门。

孩子控糖,家长最容易踩的坑

用果汁代替可乐?一杯250ml橙汁含20g糖,与可乐持平。

正确做法:

- 整颗水果替代果汁,膳食纤维延缓糖分吸收。

- 零食标签看“碳水化合物-膳食纤维”,差值小于5g才合格。

- 固定“甜品日”,比如周六下午,避免随时奖励。

研究显示,规律吃甜的孩子反而比完全禁止者更不易暴食。

控糖餐盘长什么样?

参考哈佛公共卫生学院模型:

- ½盘子:非淀粉蔬菜(西兰花、菠菜、蘑菇)。

- ¼盘子:优质蛋白(三文鱼、豆腐、鸡胸肉)。

- ¼盘子:低升糖碳水(糙米、鹰嘴豆、红薯)。

- 点缀:一小把蓝莓或5g黑巧克力。

这样吃,餐后血糖曲线像缓坡而非悬崖。

长期控糖,大脑如何适应?

戒糖前三天最难,因为多巴胺奖励系统在 *** 。第四天开始,大脑对甜味的阈值下降,一个草莓就能带来满足感。

小技巧:闻到香草味时吃低糖食物,大脑会把香草香与甜味绑定,降低渴望。

外卖党如何自救?

点单时默念三句话:

- “酱汁分开装”——糖醋里脊的汁倒掉一半,减糖15g。

- “换成杂粮饭”——降低整体升糖负荷。

- “加一份绿叶菜”——纤维包裹淀粉,延缓糖分进入血液。

实测:同样一份黄焖鸡,调整后血糖峰值下降30%。

控糖不是苦行,而是选择权

当你能看清糖在哪里、吃多少、何时吃,甜味不再是枷锁,而是生活的调味剂。下一杯奶茶,你可以自信地选择半糖,因为你知道今天的运动量、餐盘比例和代谢窗口都允许这份快乐。

评论列表