幸福温暖的生活不是奢侈品,而是一种可以练习的日常能力。很多人把“幸福”想得太远,其实它藏在早晨之一杯热茶、傍晚窗边的微光里。下面用自问自答的方式,拆解那些看似普通却能让日子发光的细节。

为什么“小确幸”比大惊喜更长久?

问:为什么一次豪华旅行带来的快乐,常常抵不过每天十分钟的散步?

答:大脑对高频、低强度的正向 *** 更敏感。豪华旅行是“峰值体验”,而散步、做早餐、给植物浇水属于“基线体验”。当基线被持续抬高,整体幸福感就稳定上升。

- 每天写下三件微小的好事,坚持二十一天,大脑会自动扫描积极信息。

- 把“大目标”拆成“五分钟就能完成的小动作”,降低启动成本。

- 在固定时段做固定小事,例如晚饭后一起洗碗,形成可预期的亲密仪式。

温暖感到底来自哪里?

问:为什么有些家一走进去就觉得放松,有些家却像酒店样板间?

答:温暖感=温度+味道+声音+触感+秩序。

- 温度:冬天把客厅灯光调成2700K的暖白光,室温保持在22℃左右,身体先放松,情绪才跟上。

- 味道:煮一壶肉桂苹果茶,或点一支淡淡檀香的蜡烛,嗅觉记忆能瞬间把人拉回安全区。

- 声音:背景放低频的爵士或自然白噪音,音量控制在刚好听不清歌词的程度,既填补寂静又不抢占注意力。

- 触感:沙发旁放一条针织毯,随手可触的柔软,会提醒大脑“这里允许你瘫倒”。

- 秩序:目之所及不超过三件杂物,干净的台面让视觉呼吸,心才不会乱。

亲密关系怎样保持恒温?

问:在一起久了,如何避免“搭伙过日子”的麻木?

答:把关系当成一盆需要定期浇水的绿植,而不是一次性栽完就忘的盆栽。

每周三问:

- 这周我有没有一次专注地听你说话超过十分钟?

- 有没有一起做一件没尝试过的小事,例如换条散步路线?

- 有没有在公共场合夸你一句,而不是回家才说?

每月一仪式:

把日历上某个普通周五涂成“二人节日”,提前关掉手机,做一道新菜或看一部老电影,让大脑重新标记“这不是普通的一天”。

独处时如何自我供暖?

问:一个人的时候,怎样不陷入空虚?

答:把独处当成“与自己约会”,而不是“被世界抛弃”。

| 场景 | 自我供暖动作 | 心理暗示语 |

|---|---|---|

| 清晨醒来 | 手冲一杯咖啡,听水沸声 | “我先照顾好自己的胃,再照顾世界。” |

| 午休空档 | 闭眼做四七八呼吸法 | “每一次呼气,都把焦虑吹远。” |

| 夜晚加班 | 给台灯换一个暖色灯泡 | “再晚,也有一盏灯为我亮着。” |

金钱买不到的幸福元素有哪些?

问:收入翻倍后,为什么仍觉得缺了点什么?

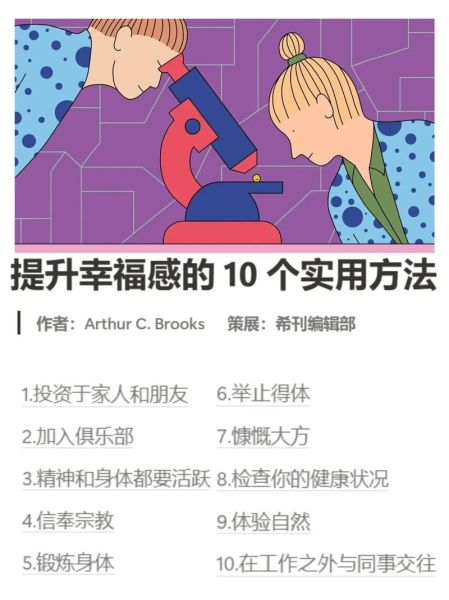

答:哈佛成人发展研究追踪七十五年发现,决定晚年幸福感的不是财富,而是良好的人际关系与持续的好奇心。

免费却高价值的五件事:

- 向帮助过你的人发一条手写明信片,感恩练习能提升主观幸福感25%。

- 把旧歌单循环播放,音乐唤起的回忆比新 *** 更持久。

- 在阳台种一盆薄荷,每天看它长高两毫米,体验“可控的成长”。

- 睡前十分钟读纸质书,屏幕蓝光减少,褪黑素自然分泌。

- 周末去社区图书馆做志愿者,给予行为会激活大脑奖赏回路。

如何把“幸福”变成可复制的日常系统?

问:道理都懂,却总是三天打鱼两天晒网?

答:把幸福拆成触发器-行动-奖励的闭环。

触发器:把牙杯倒扣在桌上,第二天早上必须先写一句感恩语才能刷牙。

行动:写完后立刻给自己一个小贴纸,贴在日历上,形成视觉进度条。

奖励:集满七个贴纸,允许自己买一本想读的书或泡一个精油澡。

当大脑发现“做这件小事=立刻有奖励”,习惯就会像地铁轨道一样自动运行。

幸福温暖的生活,说到底是一场把宏大叙事翻译成日常动作的翻译工作。把“我要快乐”翻译成“今晚十点关灯”,把“我想被爱”翻译成“先给对方倒一杯水”,日子就会在这些微小的语法转换里,悄悄升温。

评论列表