“不会生活”到底指什么?

很多人把“不会生活”简单等同于不会做饭、不会收纳,其实它更像是一种对生活失去掌控感的状态:房间乱、作息乱、情绪乱,连点外卖都纠结半小时。这种状态如果长期持续,会演变成自我否定,甚至影响工作与人际关系。

为什么我们会陷入“不会生活”的怪圈?

1. 信息过载导致选择瘫痪

打开短视频,十分钟能刷到八个“极简收纳神器”、五个“五分钟快手菜”,反而让人更焦虑:到底该学哪一个?信息越多,行动门槛越高。

2. 完美主义作祟

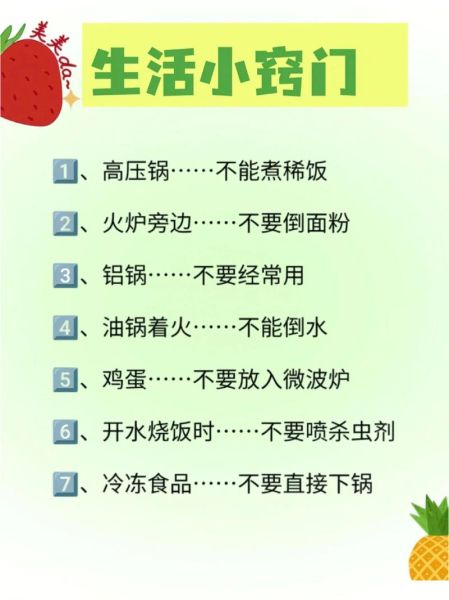

“要么不做,要么做到极致”的思维,让许多人干脆躺平。比如想学做饭,一想到要备齐二十种调料就放弃。

3. 缺乏即时反馈

生活技能不像游戏打怪,经验值不会立刻+1。收拾完房间第二天又乱了,挫败感瞬间拉满。

不会生活怎么办?先建立“最小可行系统”

之一步:用“1分钟原则”破冰

问自己:有没有一件事,现在就能在1分钟内完成? 答案通常是:把脏衣服扔进洗衣机、倒掉桌上泡面桶、给手机充电。别小看这60秒,它能让大脑尝到“完成”的甜头。

第二步:把生活拆成“乐高”

把复杂任务拆成可拼插的小模块:

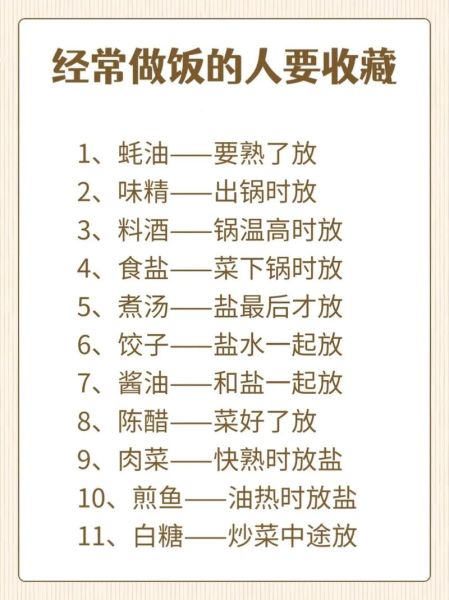

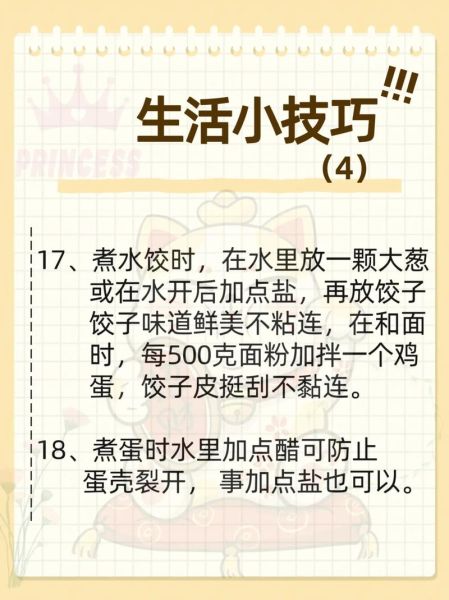

- 做饭=洗菜+切菜+调味+火候

- 收纳=分类+断舍离+定位+归位

- 作息=起床仪式+睡前关机+固定三餐

每次只练一个模块,像拼乐高一样,三天就能拼出“会生活”的雏形。

第三步:设计“环境触发器”

把想做的事放到眼睛看得见的地方:

- 想多喝水?床头放1L装矿泉水,早上一睁眼就能摸到。

- 想早起?把闹钟放在必须下床才能关的位置。

- 想记账?把记账App图标放在微信旁边,每次支付完顺手点开。

如何提升生活技能?用“游戏化”思维打怪升级

1. 设定“主线任务”与“支线任务”

主线任务:解决最痛的痛点,比如“连续7天自己做饭”。 支线任务:顺手做的小事,比如“今天把厨房台面擦干净”。 主线任务给成就感,支线任务攒经验值。

2. 引入“NPC队友”

把家人、室友、同事变成“生活搭子”:

- 一起拼单买菜,分摊成本

- 轮流做饭,失败也有人兜底

- 共享收纳工具,降低试错成本

有人同行,放弃率直接腰斩。

3. 用“进度条”可视化成长

把技能升级做成表格,每完成一次就涂一格。比如:

| 日期 | 做饭 | 收纳 | 早睡 |

|---|---|---|---|

| 周一 | ✓ | ✓ | × |

| 周二 | ✓ | × | ✓ |

看着空格越来越少,大脑会自动想“填满它”。

不会生活的人常踩的坑,如何绕开?

坑1:买一堆工具却不用

先用手头现有物品练手,比如用剪刀代替厨房剪、用碗代替量杯。等动作熟练了,再升级装备。工具是放大器,不是启动器。

坑2:照搬网红模板

别人的“十分钟早餐”可能建立在提前一晚泡燕麦的基础上。先观察自己真实的时间、口味、预算,再微调方案。

坑3:把生活技能当“考试”

做饭糊了、收纳乱了,不代表失败,只代表实验数据。把每次翻车记录下来,下次调整变量即可。

进阶:把生活技能变成“复利资产”

1. 技能叠加效应

学会做饭后,顺带解锁“预算管理”(买菜比价)、“时间管理”(提前备菜)。一个技能带动一串技能,像滚雪球。

2. 情绪红利

当房间整洁、冰箱有菜、作息规律,大脑会把“家”标记为安全区,焦虑感自然下降。生活技能最终服务的是情绪健康。

3. 社交货币

带同事回家吃一顿亲手做的饭,比请吃外卖更有记忆点。生活技能悄悄变成人脉润滑剂。

最后的三句忠告

- 先完成,再完美:把“不会”改成“还没学会”,立刻少掉一半心理负担。

- 把生活当游戏,而不是考试:允许存档、读档、换地图。

- 每天进步1%,一年后就是37倍:别低估微习惯的爆发力。

评论列表