为什么“积极”不是喊口号,而是一种可训练的能力?

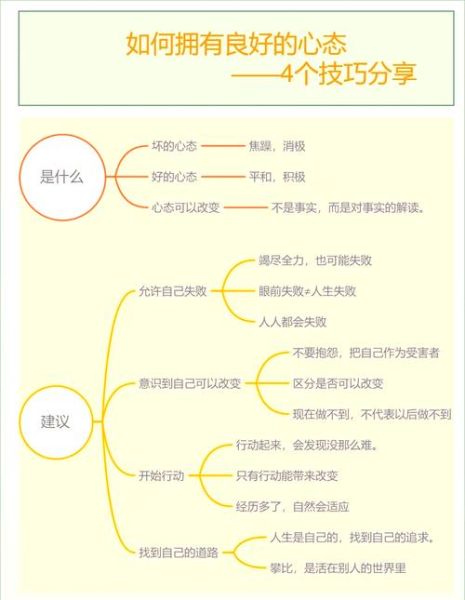

很多人把积极心态误解成“强行打鸡血”,结果越逼自己越疲惫。真正可持续的积极,是一套可以拆解、练习、复盘的行为系统。它包含三个核心模块:

(图片来源 *** ,侵删)

- 情绪识别:每天花分钟写下此刻情绪,用具体词汇替代“还行”“一般”。

- 能量补给:把让自己充电的小事列成清单,像手机电量一样随时查看。

- 意义锚点:给重复的日常任务加一个“为什么”,哪怕只是“为了让家人少担心”。

早晨分钟仪式:把起床变成期待

问:早起总是痛苦,怎样让清晨自带滤镜?

答:把“必须做”改成“想做”。

- 光疗法:拉开窗帘或开一盏暖白灯,让视网膜接收自然光谱,血清素立刻上升。

- 味觉锚定:前一晚把咖啡豆磨好,早上一开盖闻到香气,大脑自动关联“美好的一天开始了”。

- 三行日记:不写长篇,只写“昨天最开心的事+今天最期待的事+一句自我鼓励”,字越少越能坚持。

通勤路上如何把碎片时间变成能量站?

地铁、公交、步行,这些看似浪费的时段,其实是低成本的情绪健身房。

- 耳机里的“私人教练”:提前下载分钟正念音频,闭眼跟着呼吸节奏,比刷短视频更能缓解焦虑。

- 观察游戏:给自己一个小任务,比如“数出五种不同颜色的衣服”,把注意力从烦心事转移到当下。

- 微感恩清单:每看到一件小事就默念“谢谢”,司机的一个刹车礼让、阳光照在栏杆上的反光,都能成为情绪存款。

下班后的小确幸:把“累”翻译成“值得”

问:忙了一天只想躺平,怎么还有力气热爱生活?

答:把“休息”重新定义成主动选择,而非被动瘫倒。

(图片来源 *** ,侵删)

分钟厨房实验

不用复杂菜谱,把现有食材摆成彩虹色:西红柿的红、玉米的黄、菠菜的绿,视觉满足会先于味蕾带来愉悦。

分钟拉伸仪式

跟着视频做三组猫伸展,肩颈松了,大脑也会收到“危险解除”的信号,晚上更容易进入深睡。

分钟夸夸群

在家人群里发一句“今天你们谁最棒?”立刻收获一堆表情包,被正向反馈包围的晚上,做梦都是甜的。

周末深度充电:把“爱好”升级成“心流银行”

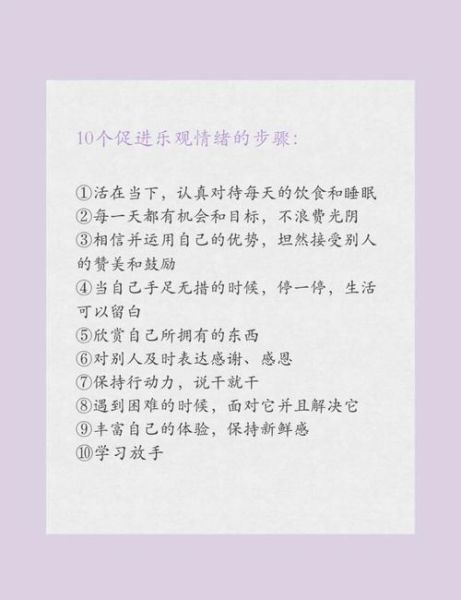

真正让人发光的不是才艺本身,而是进入心流时忘我的状态。打造心流的三把钥匙:

- 难度匹配:选比自己现有水平高一点点的挑战,比如会弹《小星星》就去试《天空之城》简化版。

- 即时反馈:用手机录下练习过程,回看时立刻知道哪里需要调整。

- 环境触发:固定角落铺一块专属垫子,大脑一坐下就知道“这是创造时间”。

遇到低谷怎么办?把“为什么是我”改成“我能学到什么”

再积极的人也会遇到裁员、失恋、生病。区别在于:

(图片来源 *** ,侵删)

- 情绪止损:允许自己难过小时,设闹钟提醒“时间到,开始下一步”。

- 叙事重写:把事件写成第三人称故事,比如“小被公司优化后,用三个月学会了视频剪辑”,视角一变,解决方案自然浮现。

- 微行动清单:把能做的最小动作写下来,哪怕只是“今天给三位朋友发问候”,完成一项划掉一项,掌控感慢慢回来。

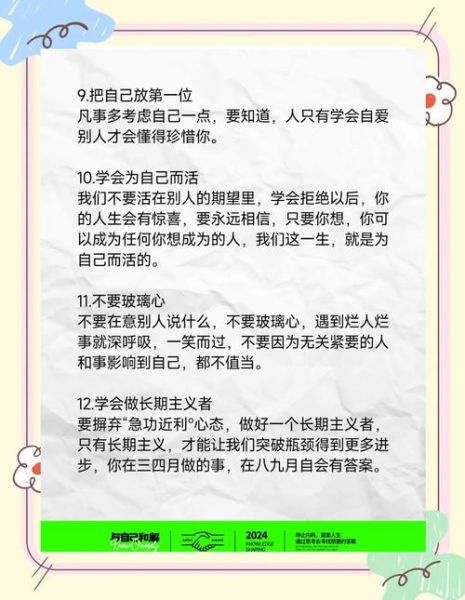

长期主义:把积极心态存进“复利账户”

问:坚持多久才能看到变化?

答:把周期拉到年,而不是天。

每天进步%,一年后能力是原来的倍;情绪管理同理。具体做法:

- 月度复盘:用Notion或Excel记录“本月最开心/最耗能的三件事”,数据会告诉你哪些习惯值得保留。

- 能量伙伴:找一位同样想成长的朋友,每周分钟语音互相汇报“本周小成就”,社交压力会变成动力。

- 仪式感升级:每完成一个阶段目标,就送自己一份“无用但美好”的礼物,比如一束花、一张演唱会门票,让大脑把积极行为与奖赏深度绑定。

最后的悄悄话

爱生活不是永远热泪盈眶,而是在柴米油盐里找到属于自己的光。把每一次呼吸、每一口热饭、每一次拥抱都当作宇宙偷偷递来的情书,拆开它,读完它,然后带着这份暗喜继续赶路。

评论列表