艺术情绪照片到底在拍什么?

很多人之一次听到“艺术情绪照片”时,会把它和“滤镜大片”混为一谈。其实,**艺术情绪照片的核心不是颜色有多浓烈,而是情绪有多真实**。它像一首无声的诗,把观者拉进拍摄者当时的心境。

(图片来源 *** ,侵删)

自问:情绪是不是只能靠人脸表现?

自答:完全不是。**背影、手指、风吹动的发丝、甚至一盏半明半暗的灯**,都能成为情绪的出口。

拍摄前的三步自问,帮你锁定情绪主题

- 我今天最想留住的情绪是什么?——是清晨的孤独,还是傍晚的松弛?先给情绪起个名字。

- 哪种颜色最接近这种情绪?——低饱和的蓝容易传递疏离,暖黄则自带治愈滤镜。

- 如果情绪有声音,它会说什么?——把这句话写下来,贴在相机背面,拍摄时不断提醒自己。

光线与构图:让情绪“长”在画面里

光线:别急着补光,先学会“借光”

侧逆光能拉出毛茸茸的金边,适合表达柔软;顶光在脸上投下深眼窝,一秒制造故事感。**记住:阴影不是缺陷,是情绪的放大镜。**

构图:留白不是空白,是给情绪留呼吸

把人物压到画面边缘,让大片天空说话;或者只拍一只悬在半空的手,让观者自己去想那只手想抓住什么。

如何写出不尴尬的艺术情绪文案?

之一步:把技术参数翻译成感受

错误示范:ISO 100,f/1.4,快门1/125。

正确示范:“光落得很轻,像怕惊动她的叹息。”

第二步:用“五感”代替形容词

不要写“很悲伤”,写“空气里都是刚熄灭的火柴味”。

不要写“很温暖”,写“阳光像猫,趴在手背不肯走”。

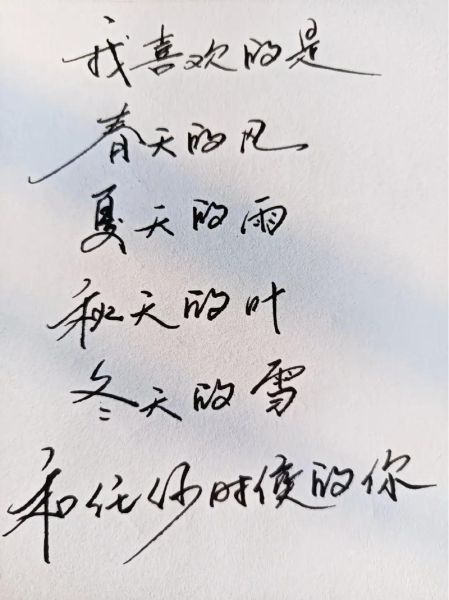

(图片来源 *** ,侵删)

第三步:留一个缺口给读者

完整的故事让人点头,**有缺口的故事让人停留**。试试在结尾抛出一个无解的问题:“如果那阵风没停,她会不会回头?”

实战案例拆解:一张“雨窗”照片的诞生

场景:深夜咖啡馆,窗外下雨,玻璃起雾。

情绪锚点:城市孤独症患者突然想家。

拍摄动作:把镜头贴在玻璃上,对焦雨滴,让人影完全虚化。

文案:

“雨把霓虹揉碎,像把故乡的方言打翻。我伸手想擦,却越擦越模糊。”

常见误区:别让“高级”变成“高冷”

- 误区一:滥用黑白——不是所有悲伤都要去色,有时候一抹褪色的绿更揪心。

- 误区二:堆砌生僻词——“踟蹰”“氤氲”用多了像作文,**口语反而更锋利**,比如“那一刻,我突然不会走路了”。

- 误区三:解释太多——给照片配文就像给梦配旁白,**醒得太快就忘了回味**。

进阶玩法:让照片和文案互相“撒谎”

拍一张极亮的照片,却配上极暗的文案;或者画面里在笑,文字里在哭。**反差不是炫技,是让情绪更立体**。观者会下意识去找“哪里不对劲”,这一秒,他们就真的走进了你的陷阱。

最后的自问:情绪会过期吗?

会,也不会。照片里的那一刻会过去,但**只要有人因为这张画面重新感受到某种情绪,它就还在呼吸**。所以别怕拍错,怕的是没拍。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表