一、变脸是怎么表演的?——舞台背后的“秒换”魔法

很多观众之一次看川剧《白蛇传》或《金山寺》时,都会被演员在锣鼓点中“刷”地换脸震住:前一秒还是红脸关公,下一秒已成黑脸张飞。究竟**变脸是怎么表演的**?

答案并不神秘,却极其讲究节奏与手法。演员利用**特制的脸谱、机关斗篷、折扇、头帽**等道具,在0.3秒左右完成一次换脸。观众之所以看不出破绽,是因为演员把“换脸动作”藏在**锣鼓点、转身、甩袖**的瞬间,形成视觉盲区。

二、川剧变脸原理揭秘——三种主流技法的拆解

1. 抹脸:最原始的“手速”艺术

演员事先在**额头或脸颊**涂上多层可溶于水或酒精的颜料。表演时,趁观众注意力被锣鼓或水袖吸引,**手指一抹**,颜料瞬间溶解,露出下层颜色。

- 优点:道具简单,适合近距离小剧场

- 难点:对**手部湿度、颜料配比**要求极高,湿度稍高就会“花脸”

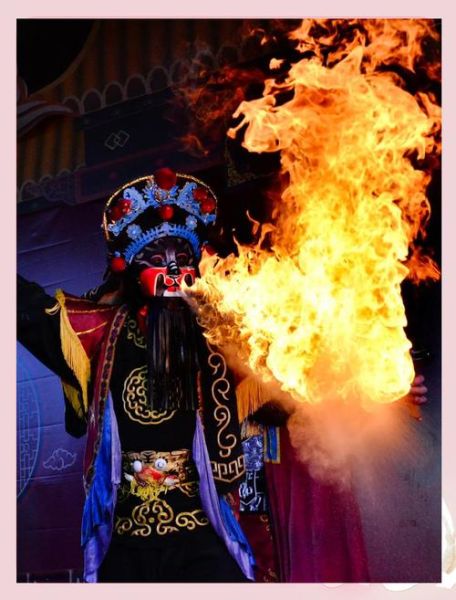

2. 吹脸:藏在口中的“微型炸弹”

演员把**极细的金粉或彩色粉末**装进可溶胶囊,含在舌根。转身时,用**鼻腔短促喷气**,胶囊破裂,粉末均匀覆盖面部,形成全新脸谱。

- 亮点:颜色过渡自然,适合表现“怒发冲冠”的情绪突变

- 风险:粉末误入气管会导致剧烈咳嗽,需长期训练**喉部控制力**

3. 扯脸:机关最多的“丝线魔术”

这是**最复杂也最震撼**的技法。演员事先将**十余张薄如蝉翼的丝绸脸谱**叠贴于面部,每张脸谱边缘都系有**透明鱼线**,鱼线另一端藏在**腰带、护腕或折扇**里。

- 演员**甩袖、踢腿、转身**时,鱼线瞬间拉断脸谱的**糯米胶粘合点**

- 旧脸谱被扯落,新脸谱因**静电吸附**紧贴皮肤

- 整个过程不超过**0.25秒**,观众只能看到“刷”的一道残影

三、自问自答:为什么观众永远看不清“破绽”?

Q1:演员会不会因为动作太快而露馅?

不会。**川剧锣鼓经**是变脸的“节拍器”。鼓点越密集,观众瞳孔收缩频率越高,**动态视力反而下降**。演员把变脸动作卡在**鼓点重音**上,利用人类视觉暂留效应,让大脑自动“补帧”。

Q2:丝线会不会缠住或断裂?

早期确实出现过“线打结”事故。现代演员改用**0.08毫米超高分子量聚乙烯纤维**,拉力达20公斤却几乎透明。每张脸谱边缘的**微型蜡封点**厚度仅0.02毫米,确保**一扯即断**。

四、幕后训练:一个合格变脸演员的日常

1. 面部肌肉“分区控制”

演员需对着镜子练习**左脸笑、右脸怒**,确保扯脸时不会因肌肉抖动导致脸谱错位。每天**200次**的“单侧挑眉”是基础功课。

2. 道具保养“三防”

- 防湿:脸谱存放在**恒温25℃、湿度40%**的密封箱

- 防虫:每张脸谱夹层放**樟木薄片**,避免虫蛀

- 防氧化:丝线每三天用**硅油**擦拭一次,防止老化变脆

3. 心理训练:在喝彩声中“隐形”

演员需在**100分贝**的喝彩声里完成变脸,任何心跳加速都会导致手部微颤。因此,他们每天**冥想30分钟**,练习在嘈杂环境中保持**心率60次/分钟**。

五、现代升级:科技如何改变传统变脸

1. 温感脸谱:体温触发变色

实验室已研发出**胆甾醇液晶涂层**,当演员面部温度因情绪变化升高0.5℃时,脸谱颜色自动从蓝转红,实现“无接触变脸”。

2. 3D打印骨架:贴合度提升300%

通过**面部扫描+柔性树脂打印**,每张脸谱的**鼻翼、颧骨、下巴**弧度与演员100%匹配,即使剧烈武打也不会移位。

3. 智能丝线:手机APP控制

最新系统把鱼线换成**记忆合金丝**,演员用**蓝牙戒指**触发微电流,合金丝瞬间收缩0.5毫米,扯脸精度达**0.01秒级**。

六、观众常见误区纠正

误区1:变脸是“魔术”不是戏曲

错误。变脸属于**川剧净角行当**的特技,必须结合**唱、念、做、打**。脱离剧情单独表演,会被老艺人视为“欺师灭祖”。

误区2:所有颜色都有固定含义

部分正确。**红色表忠义、黑色表刚直**是传统规范,但现代剧目《变脸·谍影》中,红色反而象征**潜伏者的危险身份**,颜色意义随剧情重构。

七、如何辨别“真功夫”与“江湖杂耍”

看三点:

- **锣鼓点是否完整**:真变脸必须跟随川剧锣鼓经,杂耍常用电子音乐

- **脸谱边缘是否有“手工裁切毛茬”**:机器压制的边缘过于光滑,缺乏手工痕迹

- **演员是否敢近距离展示**:真功夫演员可在观众面前**30厘米**内完成变脸,杂耍者会刻意保持距离

评论列表