艺术真的分高低贵贱吗?

“艺术不分贵贱”这句话常被提起,却少有人真正拆解它的含义。有人觉得只有挂在卢浮宫里的才算艺术,也有人把街头涂鸦视为灵魂呐喊。其实,**艺术的价值从来不取决于价格标签,而在于它是否触动了你**。当一幅儿童蜡笔画让你想起童年,它的力量就丝毫不逊于千万拍卖行的名作。

为什么我们会误以为艺术有等级?

1. 市场定价制造的幻觉

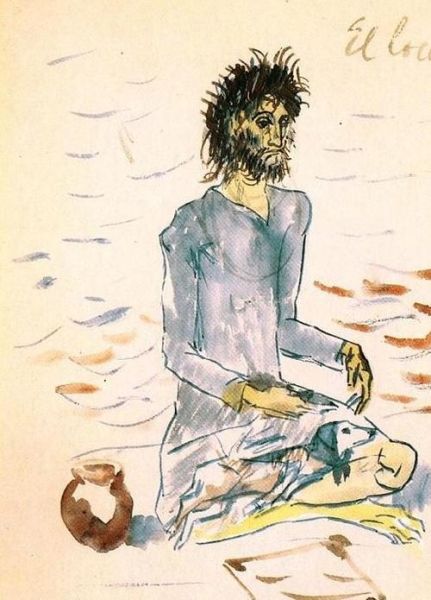

拍卖会上天价的《向日葵》让人下意识认为:贵=高级。但价格只反映资本博弈,**不是审美裁判**。梵高生前穷得买不起颜料,难道他那时的画就不算艺术?

2. 教育体系的“经典霸权”

课本里永远印着《蒙娜丽莎》,却很少介绍非洲木雕。这种单一叙事让人误以为**只有被权威认可的形式才配叫艺术**,忽略了艺术原本就是人类最平等的表达方式。

普通人如何打破“看不懂”的魔咒?

之一步:把“对不对”改成“喜不喜欢”

面对抽象画时,别急着追问“这画的是啥?”,而是问自己:“这些颜色让我平静还是烦躁?”。艺术首先是感官体验,解读是第二步。

第二步:用生活经验当钥匙

- 看莫奈的《睡莲》时,可以联想雨后池塘的反光;

- 听坂本龙一的钢琴曲,可以回忆某次深夜独处的情绪。

**当你把作品和生命经验挂钩,艺术就自动完成了“翻译”**。

第三步:把美术馆当菜市场

逛展览时试试:像挑西瓜一样拍一拍作品——不是真拍,而是用“拍”的心态去互动。允许自己在一幅画前停留十秒或半小时,**拒绝导览器的“标准答案”**。

那些打破阶级叙事的艺术现场

案例1:巴西贫民窟的壁画革命

圣保罗的涂鸦艺术家用整面墙画母亲晾衣服、孩子踢足球。**当地居民说:“原来我们晒的背心也能成为艺术”**。当颜料覆盖水泥墙时,阶级差异被悄悄抹平。

案例2:中国乡村的“田埂美术馆”

贵州侗寨把稻草人做成装置艺术,村民用染布剩下的靛蓝涂抹木桩。游客问意义时,老人笑答:“好看嘛,和插秧一样自然”**。

如何在家培养“无门槛”艺术感知?

- 把冰箱门当展厅:贴上孩子的糖纸拼贴、超市小票折的纸鹤,每周换一次“策展主题”;

- 用音乐“给家务加滤镜”:洗碗时放约翰·凯奇的《四分三十三秒》,会发现水声其实像打击乐;

- 拍“丑照片”:刻意拍下开裂的墙皮、溢出的咖啡渍,三个月后重看,**你会发现抽象构图早藏在生活里**。

艺术家本人怎么说?

村上隆在纪录片里透露:“我的卡通雕塑被嘲‘幼稚’,但一个化疗小女孩告诉我,黄色笑脸让她忘了疼痛。**那一刻我知道,艺术的高贵在于被需要,而非被赞美**。”

最后的反问

如果艺术真分贵贱,为什么原始人会在洞穴里画野牛?他们连“艺术家”这个身份都没有,却留下了人类最早的感动。**或许艺术就像空气,存在时无人察觉,缺席时才窒息**——而空气,从来不分宫殿与茅屋。

评论列表