为什么你的艺术比赛激励文案总是石沉大海?

很多创作者把激励文案写成“官方通知”,却忘了评委也是人。评委每天要看上百份作品,**真正能让他们停下来的,是情感共鸣与价值认同**。问问自己:我的文案是否让评委在3秒内产生“这位选手懂我”的感觉?

(图片来源 *** ,侵删)

评委到底在寻找什么信号?

- 故事厚度:一幅画背后的故事,比技法更能打动人。

- 社会价值:作品能否回应时代议题,如环保、身份认同。

- 个人成长:选手是否通过创作完成自我突破。

自问自答:如果我是评委,看到“我用废弃塑料做了一尊母亲像,因为她用一生回收了我的叛逆”会不会立刻加分?

如何用之一句话锁定评委注意力?

黄金公式:冲突+隐喻+时间锚点

示例:

“凌晨四点,我把外婆的缝纫机油渍涂成了星空,因为她说破布也能缝出银河。”

这句话同时抛出时间冲突(凌晨四点)、情感隐喻(油渍=星空)、亲情锚点(外婆),评委很难不继续读。

中段如何持续加温?

1. 用“失败”制造真实感

不要只写成功,**写你如何把一幅被雨淋坏的作品改造成浮雕**。评委见过太多完美,真实的不完美反而稀缺。

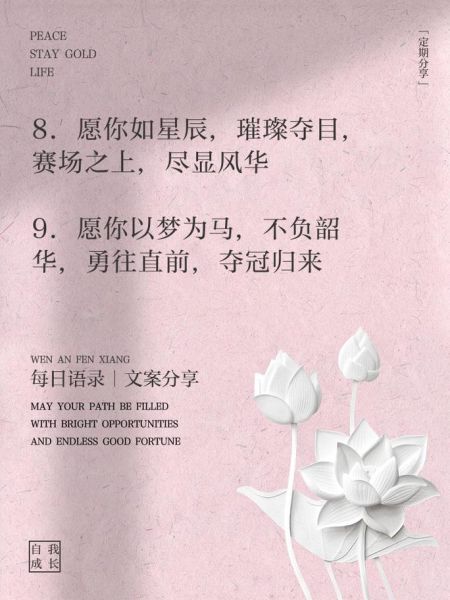

(图片来源 *** ,侵删)

2. 数据化你的疯狂

“为了采集100种城市灰尘做颜料,我蹲守了37个地铁站”——**具体数字让努力可被丈量**。

3. 植入评委的“记忆开关”

研究评委背景,如果评委曾留学巴黎,可以写:“我在蒙马特高地的台阶上磨破了三双鞋,才理解梵高为什么用旋转的蓝色画星空。”

结尾如何留下“余震”?

避免“请给我一次机会”这类弱势句,改用“预言式”表达:

“当这尊用拆迁废墟铸成的‘故乡’在展厅投下影子时,我希望某个离开的游子能在影子里认出自己童年的巷子。”

把评委变成预言实现的见证者,而非施舍机会的权威。

不同艺术门类的文案差异化策略

| 门类 | 激励重点 | 危险雷区 |

|---|---|---|

| 油画 | 笔触背后的情绪地震 | 过度强调学院派技法 |

| 装置艺术 | 材料与空间的对话 | 只解释概念不解释体验路径 |

| 摄影 | 决定性瞬间的“前传” | 滥用“决定性瞬间”陈词滥调 |

| 数字艺术 | 代码如何承载人性温度 | 炫技导致情感失焦 |

自检清单:你的文案是否踩中这些隐藏开关?

- 是否有一句能让评委默念出来的句子?

- 是否把“我”变成了“我们”?(例如:“所有在出租屋里画画的夜晚”比“我在出租屋里画画”更有代入感)

- 是否留下一个未完成的悬念?(如“第三层颜料下藏着什么,要等展览最后一天揭晓”)

- 是否让评委看到“未来的展览现场”?(用“当观众触摸这面用旧毛衣编织的墙时…”替代“我的作品探讨记忆”)

高阶技巧:如何把评委变成你的“共谋者”?

在文案中预埋一个只有评委能解开的密码。例如:

(图片来源 *** ,侵删)

“我把作品尺寸定为1.92×1.48米,因为这是卢浮宫《蒙娜丽莎》的精确倒置比例——当评委站在画前,会发现自己成了被凝视的‘蒙娜丽莎’。”

这种设计让评委产生“只有我能懂”的优越感,从而建立隐秘的情感契约。

最后三分钟的“魔鬼细节”

- 字体:手写关键句扫描上传,比打印体多30%温度。

- 纸张:用作品材料同款纹理(如用宣纸写水墨文案),让评委指尖先“进入”创作。

- 气味:在信封内侧喷极淡的松节油(油画类)或暗房药水味(摄影类),触发通感记忆。

自问自答:如果我是评委,打开100份档案袋,有一份散发着暗房醋酸的信封,会不会下意识深呼吸?

评论列表