油画艺术为何能持续升值?

在拍卖场上,一幅莫奈的《干草堆》可以拍出上亿美元,而当代艺术家班克斯的涂鸦也能在十年间翻二十倍。稀缺性、文化共识、学术背书共同构成了油画升值的底层逻辑。稀缺性不仅指作品数量,更指艺术家黄金创作期的“代表作”;文化共识则依赖博物馆、双年展、学术期刊的持续曝光;学术背书体现在权威策展人、批评家、艺术史教材的反复引用。

如何识别“潜力股”艺术家?

1. 创作脉络是否清晰?

问自己:这位艺术家是否拥有一条可被艺术史归纳的线索?例如,赵无极从甲骨文系列到狂草抽象,每一步都有清晰的风格演进,藏家就能预判其未来走向。

2. 展览履历是否呈阶梯式上升?

- 地方美术馆群展 → 省级美术馆个展 → 国家级美术馆回顾展 → 国际双年展

- 每一步间隔不超过五年,说明学术系统正在持续“投票”。

3. 一级市场与二级市场是否倒挂?

如果画廊定价远低于拍卖成交价,说明需求正在外溢,藏家可趁画廊尚未调价时入手。

挑选单幅作品的五个细节

签名与年代:警惕“工作室时期”

艺术家本人亲笔签名且创作于30-50岁黄金期的作品更具升值空间。晚年授权工作室复制的“加盖章”作品,市场溢价通常低于原作30%以上。

画面尺幅:中等尺寸反而更稳

超大尺幅(>2米)依赖豪宅墙面,流动性差;过小尺幅(<30cm)则难以成为视觉焦点。80×100cm左右的“博物馆标准尺寸”最易被机构收藏。

材料与保存状态

亚麻布优于棉布,动物胶底料优于丙烯底料。用紫外灯检查是否有裂纹、补色;若画面出现“皂化”白斑,修复成本可能吞噬未来溢价。

来源证明(Provenance)

理想链条:艺术家本人 → 知名画廊 → 重要私人藏家 → 拍卖行。每段交易都有合同或发票,缺一环则价格打九折。

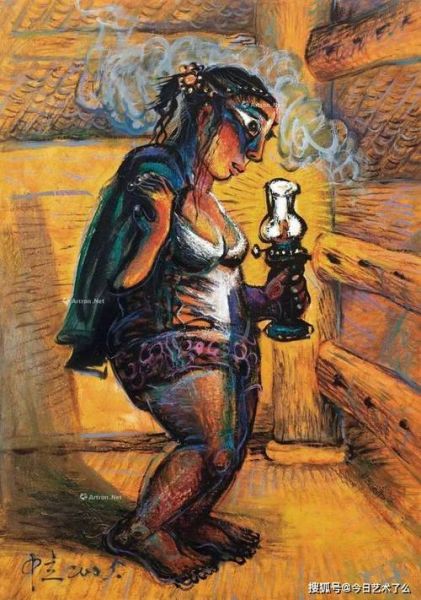

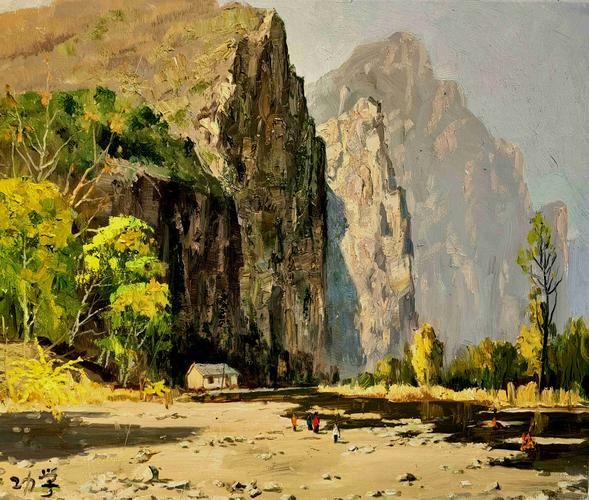

题材的象征资本

同一艺术家,标志性题材(如弗洛伊德的肖像、霍克尼的泳池)比实验性草图高出一倍溢价。

如何避开“伪潜力”陷阱?

警惕“拍卖做局”

若某艺术家作品一年内上拍超过三次且每次均由同一 *** 委托竞得,可能是庄家拉高出货。

拒绝“故事溢价”

“这是艺术家失恋时唯一一幅蓝色时期作品”这类叙事若无学术文献佐证,只是营销话术。

查证展览真伪

登录美术馆官网,输入艺术家姓名检索过往展览档案,无法查询到的“国际大展”多为虚构。

实操:三分钟建立你的筛选模型

- 数据层:在Artprice或雅昌指数查询艺术家近五年拍卖中位价,剔除更高价与更低价后计算年化增长率,>15%进入候选。

- 学术层:在CNKI搜索艺术家姓名+“批评”,若核心期刊论文数量<5篇,降级观望。

- 视觉层:用Google Arts&Culture对比艺术家早期与近期作品,若风格断裂或倒退,直接淘汰。

长期持有的三个心理建设

问自己:能否接受五年不涨价?顶级藏家的平均持有周期是17年,期间可能经历两次经济衰退。把油画当作“带利息的艺术品”,而非股票,才能穿越周期。

最后,记住一条铁律:买你愿挂客厅的作品。即使它永远不升值,至少你每天醒来时,会被真正的艺术打动。

评论列表