“孩子明明在家话很多,一到公众场合就支支吾吾,怎么办?”

“给他报朗诵班、演讲班,效果却不明显,到底缺了什么?”

如果你也在为这些问题挠头,不妨把目光投向儿童艺术口才——它把音乐、戏剧、绘画、肢体律动统统揉进语言训练,让孩子在“玩艺术”的过程中把表达力自然长出来。

艺术口才与普通口才课到底差在哪?

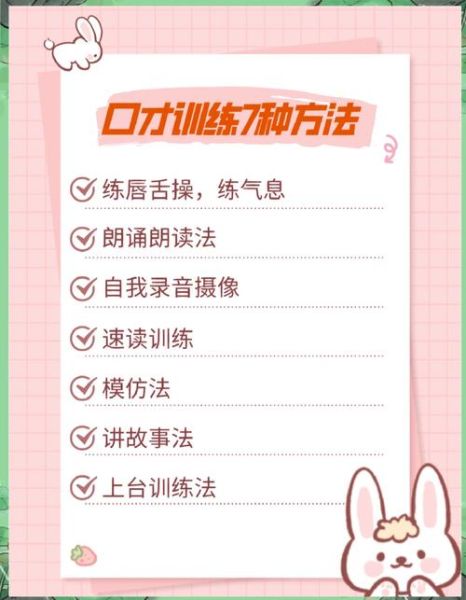

普通口才课:背绕口令、站墙根、练气息,流程标准化,孩子容易厌倦。

艺术口才课:把情绪、画面、节奏、角色变成语言的一部分,孩子先“有感”再“有言”。

- 音乐感:用节拍游戏让孩子体会停顿与重音,说话自带韵律。

- 画面感:先画后说,一张涂鸦就能讲出三分钟故事,词汇量瞬间翻倍。

- 角色感:戴上面具演大灰狼,声音、表情、肢体同步放大,怯场感被角色吃掉。

- 即兴感:老师给出“火星上的冰淇淋店”关键词,三十秒内编广告,思维敏捷度肉眼可见。

不同年龄段的训练重点

3-4岁:打开感官,积累“表达素材”

关键词:听、摸、闻、说

把颜料装进密封袋让孩子踩出颜色,再问他“踩上去像什么?”答案可能是“像草莓爆浆”“像恐龙打喷嚏”。

此时不纠正语法,只鼓励形容词+动词的原创组合,语言库就这样悄悄扩容。

5-6岁:建立“故事骨架”

用三张图卡:人物、地点、事件。孩子随意抽卡组合,老师示范“时间—地点—冲突—结果”四步讲述。

重点训练连接词:突然、可是、后来、没想到……让零散句子长成段落。

7-9岁:加入“观点与情绪”

看完一段无声的动画短片,先让孩子用“我觉得……因为……”说感受,再分组辩论“主角到底该不该逃跑”。

目标:一分钟内清晰输出观点+例子,逻辑与情感双线并行。

在家就能玩的5个艺术口才小游戏

- 声音颜色盘

家长说“红色”,孩子用声音表现“愤怒的红色”或“甜甜的草莓红”;互换角色,笑声里完成音色控制。 - 袜子木偶新闻

一只旧袜子画上眼睛就成了主播。让孩子报道“今天厨房发生了哪些大事”,强迫转换视角,枯燥事件秒变脱口秀。 - 音乐故事接龙

播放一段神秘背景音乐,每人一句接故事;音乐停,故事必须出现转折。锻炼听觉联想+即兴结构。 - 静物情绪照

把香蕉、积木、杯子摆成“悲伤的家族”,让孩子解释它们为何难过。抽象情绪具象化,词汇深度立刻升级。 - 影子剧场

关灯打手电,用手影演“迷路的小狗”。没有台词时靠肢体,加入台词后孩子自然学会声画同步。

家长最容易踩的3个坑

坑一:把“标准答案”挂嘴边

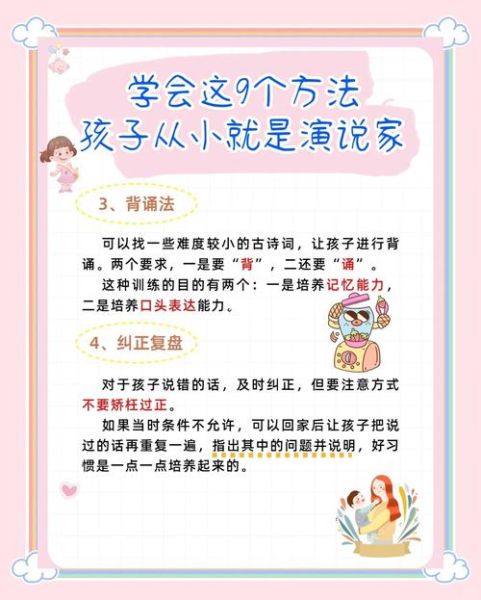

“树叶只能是绿色吗?”当孩子说“黑色树叶是被月亮烧焦的”,请鼓掌而不是纠正。想象力一旦被打断,语言就不再带光。

坑二:只练嘴,不练耳

每天十分钟“聆听时间”:闭眼听楼下声音,猜发生了什么。耳朵敏锐,嘴巴才有细节可说。

坑三:用成人标准评价

“讲得不够流畅”“手势太多”会迅速浇灭热情。先找亮点:“你刚才形容爆米花用了‘像小炸弹’,太生动了!”

正向标签贴得越多,孩子越敢开口。

如何挑选靠谱的艺术口才机构?

一看课程融合度:是否有音乐、肢体、美术的跨学科设计,而非简单朗诵+表演。

二看班级人数:8人以内才能保证每个孩子都被看见。

三看展示形式:定期举办小型画展+故事会,而不是只拍视频发给家长。

四看教师背景:戏剧教育、儿童心理学双背景的老师,更懂“玩”与“学”的平衡。

把进步“可视化”,孩子更有成就感

准备一本“声音日记”:每月录一段同一故事的讲述,年底一起回放。

孩子会惊讶地发现:“我以前连名字都说得含糊,现在可以一人分饰三角!”

再配一本“词汇银行”小册子,每出现一个新形容词就贴一颗星,攒够五十颗兑换一次“家庭剧场”主角资格。

看得见的成长,才是继续前行的燃料。

常见疑问快问快答

Q:孩子内向,适合艺术口才吗?

A:内向≠不会表达,艺术口才用“角色”替孩子挡在前面,先让大灰狼说话,再慢慢脱下面具,安全感循序渐进。

Q:家里没人懂音乐美术,会不会拖后腿?

A: *** 资源足够丰富。一段儿歌、一张打印名画就能做引导,关键是家长肯不肯蹲下来一起玩。

Q:多久能看到效果?

A:如果每周保持两次高质量练习,三个月内能在陌生人面前完整讲一个两分钟故事;半年以上,即兴描述一幅画可达到条理清晰+情绪饱满。

当语言被涂上颜色、配上鼓点、裹进角色,表达就不再是任务,而是一场可以反复回味的冒险。

今天,就和孩子把客厅变成舞台,把牙刷变成麦克风,让之一句“我是……”响亮地蹦出来吧。

评论列表