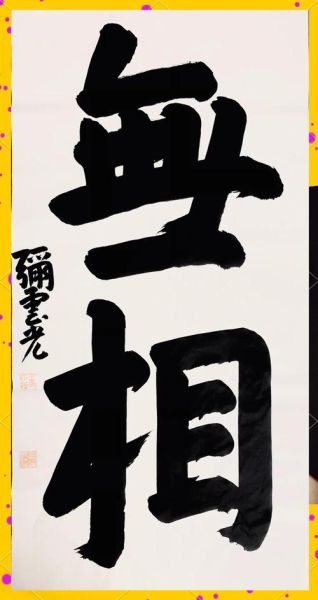

什么是“无相艺术”?

“无相”一词源自佛教,意指超越形相、不落具象。放到艺术语境里,**无相艺术**并非“没有形象”,而是拒绝用传统叙事、符号或物象去框定观者的感知。它更像一场开放的邀请:画布、声音、空间或身体只是触发点,真正的作品在观众心里完成。

换句话说,**无相艺术把“解释权”完全交给你**。你看到一片纯色,有人读到宁静,有人触到孤独;你听见一段环境噪音,有人想起童年雨夜,有人只觉烦躁。艺术家不再当“作者”,而是当“点火者”。

无相艺术与传统抽象有何区别?

很多人把“无相”与“抽象”混为一谈,其实两者有微妙却关键的差异:

- **抽象**仍保留“形”的残影:康定斯基的弧线、蒙德里安的格子,都能追溯到自然或几何母体。

- **无相**则连“母体”也消解,它可能是一块未经处理的亚麻布、一段毫无旋律的电流声,甚至是一次“什么都不做”的展览。

因此,抽象让你“认出某种规律”,无相让你“面对纯粹感知”。

如何进入“无相”?三步拆解

之一步:放下“找主题”的执念

走进展厅前,先对自己说一句:**“我不需要看懂。”** 无相艺术不提供故事,只提供“ *** ”。把注意力从“这是什么”转向“这对我做了什么”。

第二步:调动身体而非仅用眼

传统看画只需视觉,无相作品常要求**全身参与**: - 站在特定位置,影子与光线共同构成画面; - 触摸粗糙材质,指尖的凉意成为作品的一部分; - 甚至调整呼吸,让心跳与装置的低频共振。 **身体是最诚实的翻译器**,它绕开理性,直接把信号传给情绪。

第三步:允许“无答案”的空白

看完展若只觉得“一片空白”,恭喜你已抵达核心。**空白不是失败,而是无相艺术留给你的“余震空间”**。回家后,某段记忆、某个梦境可能突然被唤醒——那时作品才真正生效。

常见疑问自答

Q:无相艺术是不是“皇帝的新衣”?

A:质疑很正常。判断标准并非“我懂了没”,而是**“我是否被撬动”**。如果一块白布让你焦躁、出神或莫名落泪,它就已完成使命。反之,若你毫无波澜,离开便是,艺术市场自会筛选。

Q:需要艺术史知识打底吗?

A:**不需要**。无相艺术恰恰想摆脱“知识霸权”。当然,了解禅宗“空”的概念或约翰·凯奇的《四分三十三秒》会拓宽维度,但绝非门票。

Q:如何向朋友解释“我刚才看了一堆空气”?

A:别解释,**描述体验**即可:“我站在暗房三分钟,听见自己的耳鸣像潮水,突然意识到平时根本听不见身体。”朋友若追问,再补一句:“艺术家只是把房间涂黑,剩下的潮水是我自己。”

三个值得一看的无相现场

- 詹姆斯·特瑞尔《Skyspace》 在穹顶切出一个正方形天空,随着时间推移,云影、鸟迹、暮色都成为“颜料”。观众常误以为颜色在变,其实是瞳孔在调光。

- 河原温《日期绘画》 艺术家每日在画布写下当天日期,若当天死亡,系列即终止。**极简动作背后是存在主义命题**:时间本身才是终极作品。

- 中国新锐“空社”项目《一间空屋》** 展厅只保留建筑原始痕迹:剥落的墙皮、渗水的角落。观众留言簿里有人写“看到了我外婆的老宅”,有人写“闻到霉味想逃”。无相艺术在此成为**集体记忆的触发器**。

把无相带回日常:三件小事

- 关掉手机,**凝视办公室那面空白墙三分钟**,记录脑中闪过的十个词。 - 洗澡时故意**不调水温**,让冷热交替的刺痛提醒你“此刻身体存在”。 - 睡前**播放一段冰箱嗡嗡声**,不评判,只跟随声音起伏呼吸。 这些练习都在复刻无相艺术的核心:**把日常从“背景”变成“前景”**。最后的小提醒

无相艺术不是“高深”,而是“ *** ”。它剥掉技巧、叙事、象征,逼你直面自己。下一次站在纯色画布前,别急着拍照打卡,**先听听心跳有没有变快**——那声“咚”,就是作品在说话。

评论列表