走进美术馆,面对一幅色彩跳跃的《日出·印象》和一块看似随意泼洒的《构成第七号》,很多人都会冒出同一个疑问:印象派和抽象派到底差在哪?本文用策展人的视角拆解两大流派的核心差异,并给出“一眼识别”的实用技巧。

一、时间轴:谁先谁后?

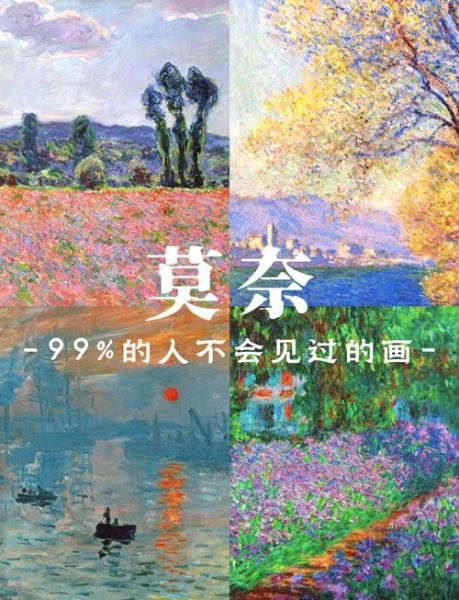

• 印象派诞生于1870年代巴黎,马奈、莫奈、雷诺阿是之一批“户外追光者”。

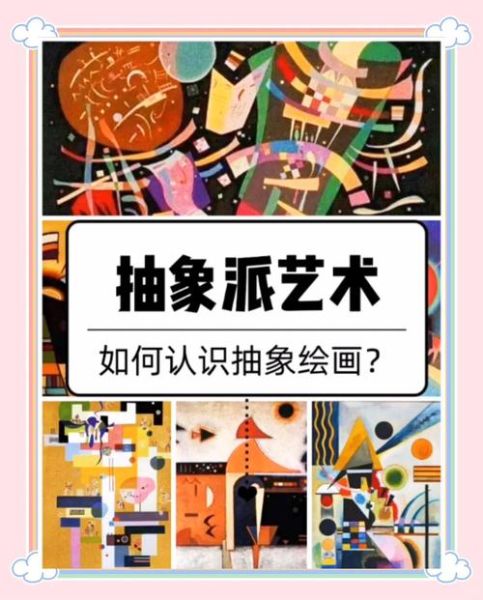

• 抽象派直到1910年前后才由康定斯基、蒙德里安等人正式提出,比印象派晚了近40年。

——所以,抽象派是在印象派“解放色彩”的基础上再往前一步,彻底放弃具象。

二、核心问题:它们到底在画什么?

Q1:印象派还在画“看得见的世界”吗?

是的。印象派描绘的是光线在物体上的瞬间效果,例如干草堆、教堂、睡莲,都仍保留可识别的轮廓。

Q2:抽象派为何连一棵树都不肯画?

抽象派认为“树”只是表象,真正的主题是情绪、节奏、精神性。康定斯基说:“颜色直接敲击灵魂。”因此画布上只剩点线面。

三、一眼识别法:四步判断

- 看轮廓:印象派保留物体边缘的“模糊影子”;抽象派连影子都不要。

- 看光源:印象派有明确的方向光,阴影偏蓝紫;抽象派光源概念被瓦解。

- 看笔触:印象派是小而快的“碎笔触”;抽象派可能出现大面积平涂或滴洒。

- 看标题:印象派常用《草地上的午餐》《圣拉扎尔车站》;抽象派偏好《构图》《作品X号》。

四、色彩逻辑:科学 vs 直觉

印象派用光谱分析:莫奈把阳光拆成七色,让视网膜自然混合。

抽象派用心理联觉:康定斯基给红色配上号角声,蓝色对应长笛,色彩与音乐互通。

五、技法对比:户外写生 vs 工作室实验

- 印象派画家背着颜料盒,在塞纳河畔支起画架,一口气完成。

- 抽象派艺术家更像化学家,在工作室反复叠加、刮除、再重绘,一幅画可能耗时数月。

六、观众体验:站在画前发生了什么?

• 看印象派,你会眯眼感受光线,仿佛闻到潮湿空气里的睡莲香。

• 看抽象派,你会心跳加速或莫名平静,因为颜色与形状直接触发潜意识。

七、市场价值:拍卖场上的冷热

据Artprice近十年数据:

莫奈《干草堆》拍出1.1亿美元,印象派因“唯美易挂”而持续受追捧。

罗斯科《橙红黄》以8700万美元成交,抽象派更依赖博物馆级藏家,流通量小,价格起伏大。

八、如何向孩子解释两种风格?

用游戏方式:

• 让孩子看窗外树影,再用手机拍出模糊照片——这就是印象派。

• 接着让他们用彩色积木随意拼出“快乐”或“悲伤”——这就是抽象派。

九、进阶思考:印象派里有没有抽象萌芽?

莫奈晚年《睡莲》系列已放大局部、弱化轮廓,被视作“抽象化的前夜”;而抽象派的蒙德里安早期也画过写实风车。两大流派并非截然对立,而是一条光谱的两端。

十、收藏建议:新手如何入手?

• 如果预算有限,可关注印象派石版画,如雷诺阿 *** 签名版,约3-5万元人民币。

• 抽象派可从小尺幅几何抽象纸本开始,例如马列维奇学派学生的作品,价格1万美元左右即可成交。

下次再走进展厅,不妨先站远三米,用“四步识别法”快速判断,再走近半米,感受笔触与心跳的共振。印象派与抽象派,一个留住光的瞬间,一个释放形的永恒,看懂它们,也就看懂了现代艺术的两条主动脉。

评论列表