传统艺术文化到底包含哪些门类?

提到“传统艺术文化”,许多人脑海里会浮现京剧、书法、剪纸,其实远不止这些。它大致可分为:

表演类:京剧、昆曲、皮影戏、评弹、木偶戏、傩舞等;

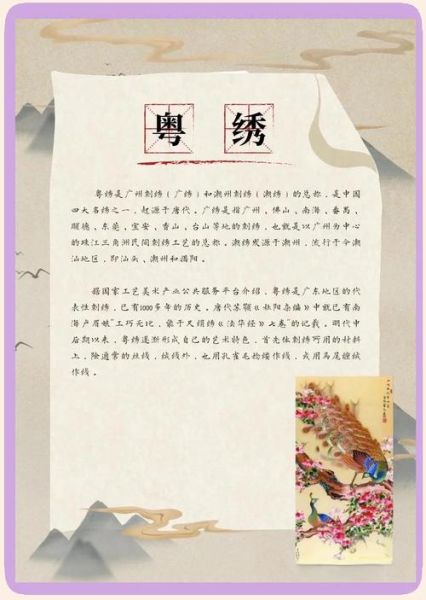

造型类:国画、书法、篆刻、年画、唐卡、刺绣、陶瓷、景泰蓝、木雕、砖雕、漆器;

语言与仪式类:楹联、灯谜、二十四节气民俗、祭孔大典、妈祖信俗;

手工技艺类:缂丝、云锦、宣纸、龙泉青瓷、苗族银饰锻制、黎锦织造。

——分割线——

自问自答:为什么要把它们分得这么细?因为只有看清“全貌”,才能知道从哪一步开始保护,不至于“只救京剧,忘了皮影”。

传统艺术文化为何正在淡出日常?

1. 生活节奏裂变:高铁、短视频把人们时间切成碎片,一场两个半小时的昆曲,对年轻人而言成了“奢侈”。

2. 经济回报偏低:一位景德镇手工拉坯师傅,烧一窑精品耗时半月,售价却敌不过机器杯子的批发价。

3. 教育断档:中小学虽有“非遗进校园”,但多数停留在“看热闹”,缺乏持续三年以上的系统课程。

——分割线——

自问自答:是不是只要砸钱就能解决?钱能解决“物”,却难解决“人”。如果年轻人不认同其价值,补贴再多也只是“输血式”续命。

如何传承?六个被验证有效的路径

1. 场景再造:让老艺术住进新空间

北京白塔寺胡同里,一座上世纪六十年代的锅炉房被改造成“皮影剧场”。观众坐在折叠椅上看《孙悟空三打白骨精》,散场后还能亲手操纵影人。三个月内,90后观众占比从12%飙升到67%。

核心做法:

• 保留老锅炉房的红砖墙,营造“旧工业×老皮影”的冲突美;

• 单场演出控制在25分钟,票价39元,降低决策成本;

• 设置“影人DIY”体验区,让观众把半成品带回家。

——分割线——

2. 数字化:不是拍照上传那么简单

敦煌研究院用激光扫描+高清摄影,把285窟整窟壁画“搬”进手机App。用户双指放大,可看清飞天脸上的金箔颗粒。更巧妙的是,App内置“色卡对照”功能:点击唐代朱砂色块,立即弹出矿物颜料配方和绘制技法。

可复制的三步:

① 高精度采集:用8K相机+结构光扫描,误差控制在0.1毫米;

② 交互设计:把“看”变成“玩”,例如让用户给壁画“补色”,系统实时反馈“是否符合唐代色谱”;

③ 社群沉淀:完成补色的用户可生成海报分享到朋友圈,附带“敦煌色彩学”公开课链接。

——分割线——

3. 教育浸润:从“一次性体验”到“六年一贯制”

苏州一所小学与苏绣研究所合作,开设“六年一贯制”课程:

• 一二年级:认识丝线、练习穿针;

• 三四年级:学打“平针”“套针”,完成小手帕;

• 五六年级:独立绣制团扇,毕业时举办“十岁绣展”。

关键数据:连续六年参与的学生,有18%在中学阶段仍坚持每周刺绣2小时以上,远高于短期兴趣班。

——分割线——

4. 产业嫁接:让老手艺成为新品牌的灵魂

贵州黔东南的苗绣,曾因图案繁复难以融入时装。设计师张突然把传统“蝴蝶妈妈”图腾拆解成几何线条,做成棒球夹克后背的火焰纹。2023年天猫“双11”,这款售价1299元的夹克卖出4200件,相当于当地绣娘过去一年的散单总量。

操作细节:

• 先由设计师提炼“可模块化”的纹样,降低二次设计门槛;

• 再与品牌方签订“保底收购”协议,解决绣娘后顾之忧;

• 每件衣服内衬绣有二维码,扫码可见绣娘姓名与工时。

——分割线——

5. 社区共生:把传承变成“邻里日常”

福州三坊七巷的“软木画工作坊”,每天下午三点对外开放。附近居民买菜路过,花20元就能学刻一片“榕树叶”。三个月后,社区里出现了“软木画奶奶团”,她们把作品挂在自家阳台,成为街巷新风景。

可持续秘诀:工作坊与居委会合作,用“社区公益金”补贴材料费;居民作品可在巷口“无人售卖架”寄售,收入七成归作者,三成反哺课程。

——分割线——

6. 政策杠杆:从“输血”到“造血”

浙江东阳木雕的“师徒公积金”制度值得借鉴:

• *** 、企业、师傅、徒弟四方按月缴存;

• 徒弟满五年出师,可一次性提取“创业启动金”;

• 若徒弟留在本地工作室,企业可获三年税收减免。

效果:2020年实施至今,东阳木雕行业35岁以下从业者占比从9%提升到31%。

普通人能做什么?三件立刻可行的小事

1. 把“看一次”变成“买一件”:下次旅游,别只拍非遗集市的照片,挑一件手工银饰或蓝印花布,哪怕是一条小手帕,也是给手艺人最直接的投票。

2. 分享时多说一句“为什么好”:朋友圈晒剪纸,别只写“好看”,加上“这是河北蔚县点彩剪纸,用宣纸+品色点染,阳光晒十年不褪色”。

3. 带孩子“重复体验”:与其一年逛一次民俗博物馆,不如每月去一次家门口的陶艺吧,连续六次拉坯,孩子自然能分辨“手作温度”。

传统艺术文化不是博物馆里的标本,而是一条流动的河。我们每一次驻足、购买、分享,都在为这条河注入新的水滴。当河水足够宽阔,它自然会流向未来。

评论列表