柴窑是什么?从“雨过天青云破处”说起

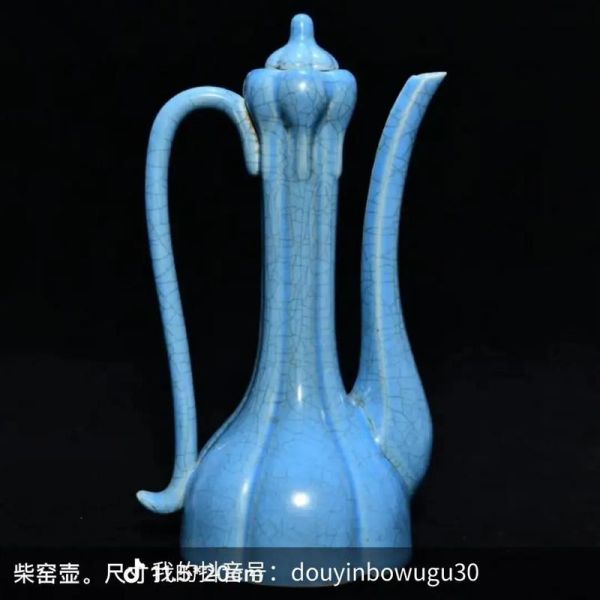

“雨过天青云破处,这般颜色做将来”——北宋徽宗赵佶的这句诗,被后人视为柴窑釉色的极致写照。柴窑,五代后周世宗柴荣御设,窑址至今未完全确认,一说在陕西耀州,一说在河南宝丰清凉寺,亦有学者指向浙江龙泉。它仅烧造不足二十年,却因“青如天、明如镜、薄如纸、声如磬”的四大特征,成为**中国古陶瓷史上最难捉摸的谜题**。

柴窑瓷器怎么鉴别真伪?七把钥匙逐一拆解

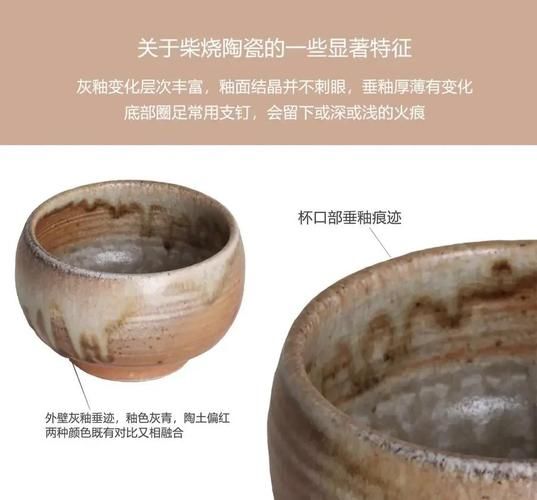

1. 釉色:天青之外,还有“蟹壳青”与“虾子青”

真正的柴窑釉面并非单一的天青,而是**在青中带灰、灰里透蓝的微妙过渡**。灯下侧视,可见极细密的“鱼鳞开片”,开片边缘泛淡金色,俗称“金线”。仿品往往追求均匀天青,却少了这种**自然呼吸的层次感**。

2. 胎骨:薄如纸却压手,是轻还是重?

柴窑胎土为高岭土与紫金土混合,**薄处不足一毫米**,但密度极高,拿在手中“轻若浮云”却又有“下沉感”。仿品为追求轻薄,胎体疏松,敲击声闷;真品轻敲则**声脆如磬,余韵悠长**。

3. 支钉痕:芝麻挣钉的秘密

柴窑采用**“芝麻挣钉”支烧**,器底留下三至五枚细小如芝麻的支钉痕,断面呈黑褐色,外缘有火石红晕。现代仿品支钉痕要么过大,要么用化学药水伪造火石红,但**缺乏自然氧化的温润包浆**。

4. 器型:极简中的皇家气度

柴窑传世器多为**小件文房用具**——笔洗、水盂、小盏,线条极简,却**在转折处暗藏弧度**,符合宋代“天圆地方”的宇宙观。仿品常画蛇添足,添加繁复纹饰,反而失去**内敛的皇家克制**。

5. 老化痕迹:八百年光阴的“熟旧感”

真品釉面有**自然的“包浆膜”**,在侧光下呈现温润的橘皮纹;胎底露胎处可见**“土沁”与“蛤蜊光”交织**,如晨雾中的湖面。化学酸蚀仿旧则显得**干涩刺眼**,毫无岁月沉淀的柔和。

6. 微观气泡:死亡气泡的密码

高倍放大镜下,柴窑釉层中的气泡**大小不一、分布疏朗**,部分气泡已破裂形成“死亡气泡”,边缘呈褐黄色。现代气窑仿品气泡**密集均匀**,如同塑料泡沫,**缺乏自然熔融的流动感**。

7. 文献互证:从《格古要论》到窑址标本

明代曹昭《格古要论》载:“柴窑出北地,天青色,滋润细媚,有细纹,多足粗黄土。”近年宝丰清凉寺出土的青瓷片,釉色、胎质与文献描述**高度吻合**,成为**科学检测与目鉴结合的重要标尺**。

柴窑为何绝迹?一场政治与技术的双重谢幕

后周世宗柴荣英年早逝,赵匡胤“陈桥兵变”后,柴窑工匠被并入北宋官窑体系。**“柴”字成为政治敏感符号**,窑火随之熄灭。加之五代战乱,优质高岭土矿脉枯竭,**天青釉的配方**亦随工匠流失而失传。后世汝窑、龙泉窑虽追摹其韵,却再难复现那抹**“雨过天青”的灵动**。

收藏柴窑的冷思考:比真伪更难的,是认知的边界

民间藏家常陷入“有柴必假”的极端,但考古学家在清凉寺遗址**确曾发现非汝非官的青瓷残片**,其工艺介于五代与北宋之间。或许,柴窑并非单一窑口,而是一个**横跨黄河流域的“柴系窑群”**。真正的鉴别,不仅是技术比对,更是**对历史复杂性的敬畏**。

尾声:当柴窑遇见当代设计

日本陶艺家山田由起夫曾以柴窑碎片为灵感,创作“青幻”系列茶器,用现代还原烧模拟天青釉的流动。他说:“**我们不是在复制柴窑,而是在与古人对话。**”或许,柴窑的终极价值,不在于拥有一件真品,而在于**它永远提醒我们:更好的艺术,永远在下一次烧成的火中**。

评论列表