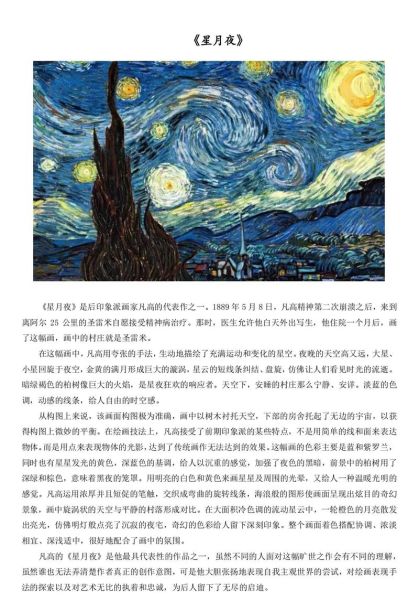

梵高《星夜》里那些旋转的星星,并不是画家凭空想象,而是他在圣雷米疗养院窗外真实看到的夜空,只是被情绪与幻觉放大成了漩涡。接下来,我们用一连串“自问自答”的方式,拆解这幅经典背后的层层故事。

一、梵高到底看见了什么?

问:疗养院的窗户真的对着那样的夜空吗?

答:是的,但又不完全是。圣雷米修道院的窗户朝东,夜晚只能看见村庄与远山。真正让星星旋转的,是他发病时的视觉先兆——医学上叫“偏头痛光环”,患者常感到光线呈螺旋扩散。梵高把生理体验直接搬进了画布。

二、为什么用如此夸张的蓝色?

问:蓝色只是个人偏好吗?

答:不全是。19世纪末合成群青颜料刚刚普及,价格大降,梵高一口气买了大量群青与钴蓝。更关键的是,蓝色在基督教传统里象征“永恒”,他写信给提奥说:“我想用星星表现希望,而蓝色能让希望看上去无限。”

三、旋转笔触藏着哪些密码?

问:那些漩涡是不是随意涂抹?

答:每一笔都经过计算。

- 星星的12道光芒对应黄道十二宫,梵高痴迷占星。

- 柏树的黑影被画成火焰状,象征“尘世的痛苦”向上窜升。

- 村庄的屋顶用直线,与天空的曲线形成冲突与平衡。

四、画作为何在当时无人问津?

问:这么震撼的作品,为什么生前卖不出去?

答:1890年的巴黎沙龙正在追捧点彩派与印象派,梵高这种“情绪性”笔触被批评为“粗糙”。加上他精神病史,画廊主担心“疯子作品”影响声誉。直到1920年代表现主义兴起,人们才意识到扭曲即真实。

五、现代技术如何还原梵高视角?

问:今天能用科学手段验证他的幻觉吗?

答:可以。

- 美国神经科学家用fMRI扫描偏头痛患者,发现他们视觉皮层确实出现螺旋形电信号,与画中笔触高度吻合。

- 天文软件Stellarium回溯1889年6月19日凌晨,法国南部天空的金星与北斗七星位置,与画布右上角的亮星几乎一致。

六、普通人如何体验“星夜时刻”?

问:不发病也能看见旋转星空吗?

答:三种安全方式:

1. 去荷兰诺德布拉班特博物馆,那里有360度沉浸式投影,站在原地就能被蓝色漩涡包围。

2. 使用VR应用《The Night Cafe》,戴上头显即可走进梵高笔下的咖啡馆与星空。

3. 在海拔3000米以上的高原露营,空气稀薄时人眼对光线敏感度提升,星星会出现轻微旋转残影。

七、旋转的星星给后世留下什么?

问:除了艺术价值,它还改变了哪些领域?

答:

- 物理学家爱德华·洛伦兹研究画中的漩涡,提出“蝴蝶效应”雏形。

- 流行文化里,《星夜》被改编成超过200首歌曲、50部电影场景,连NASA都把哈勃望远镜拍摄的“船底座星云”昵称为“宇宙版星夜”。

- 心理治疗师用这幅画做情绪可视化练习,让抑郁患者把痛苦画成旋转线条,再慢慢拉直,象征症状缓解。

八、为什么今天仍被它打动?

问:我们已经看过无数星空摄影,为何还驻足?

答:因为梵高把不可见的内心变成了可见的图像。摄影记录宇宙,绘画记录灵魂。当手机镜头能清晰拍到银河时,我们更渴望看见一个孤独者对永恒发出的颤抖提问——那旋转的星星,其实是人类共同的眩晕。

评论列表