为什么“压抑”反而成为艺术文案的高级感密码?

压抑不是情绪的终点,而是**留白**的起点。当品牌刻意收敛张扬,读者反而会在静默中放大想象。比如**“他把光关在屋里,让黑暗自己发光”**,一句未提痛苦,却让压抑感溢出屏幕。

压抑感文案的三大底层逻辑

1. 克制:少即是多的情绪减法

删掉所有形容词,只保留**动作与场景**。 示例对比: - 普通表达:我非常孤独地坐在房间里。 - 压抑表达:**“椅子在地板的吱呀声里,学会了我的呼吸频率。”** 后者没有“孤独”二字,却让孤独具象化。

2. 错位:用无关事物承载沉重主题

把“死亡”写成**“钟表修好了,主人却没回来”**,用物件的完好反衬生命的缺席,压抑感来自**预期与现实的落差**。

3. 延迟:让情绪在句号后五秒爆发

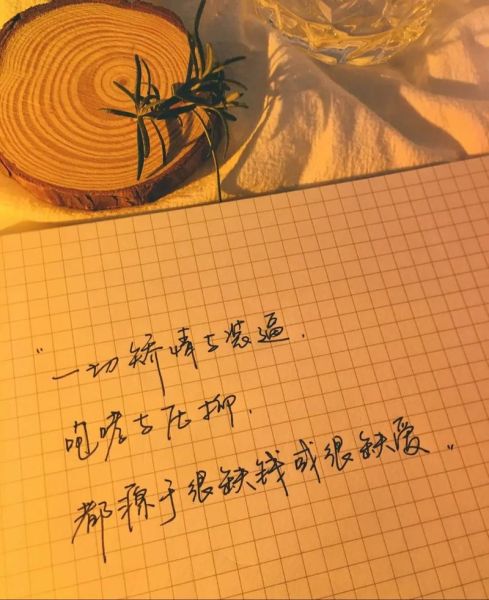

**“她擦了擦墓碑上的照片,顺便擦掉了自己的倒影。”** 前半句平淡,后半句突然刺入,读者在停顿中后知后觉地窒息。

如何训练“压抑式”写作肌肉?

日常练习清单

- 每天记录一个**未完成的动作**:烧到一半的信、永远差一格的拼图。

- 用**“物大于人”**的视角重写新闻:台风报道里,重点写被风掀翻的垃圾桶如何滚过空无一人的街道。

- 删掉所有情绪词后,读给陌生人听,问他们**“你感觉到了什么?”**——如果答案与你想传递的一致,就成功了。

品牌案例拆解:压抑文案如何不翻车?

案例1:日本某蜡烛品牌

文案:**“点亮它,是为了看清楚,哪些东西不需要被照亮。”** - 压抑点:否定常规需求(蜡烛本该带来光明)。 - 高级感来源:**用黑暗重新定义光明**。

案例2:国内独立书店海报

文案:**“所有打烊后的灯,都在等一个不会来的读书人。”** - 压抑点:用“灯”的徒劳等待,隐喻**知识的孤独**。 - 技巧:拟人化+时间错位(打烊后本该无人)。

常见误区:压抑≠矫情

**危险信号**:出现“心碎”“绝望”等直给词汇,或连续三个以上比喻。 自检 *** : - 朗读时若需要换气超过两次,说明**情绪过载**。 - 把文案翻译成英文,如果显得**过度戏剧化**(如“My soul is bleeding”),中文原版大概率矫情。

进阶技巧:如何让压抑感“可传播”?

1. 埋一个“解压抑”的暗扣

在文案结尾留**0.1克希望**,比如**“废墟里长出的花,不喊疼”**——压抑是土壤,生长才是目的。

2. 利用格式制造窒息感

排版时故意**拉长句子**或**切断换行**,例如: “他说 没事 只是 风把 眼睛 吹 红了” 视觉停顿模拟**哽咽的节奏**。

自问自答:压抑文案适合所有品牌吗?

问:卖零食的账号能用压抑风吗? 答:可以,但需**转化压抑为“治愈前奏”**。比如**“冰箱里的最后一支雪糕,在停电夜学会了流泪”**——先压抑后反转,用户反而更想下单。

问:如何避免用户觉得“被消费苦难”? 答:**让物件成为主角**。比起“穷人的孩子早当家”,写**“旧书包的拉链,比同龄人更早学会咬合”**——苦难被稀释成物件的细节,用户共情的是**普遍的生命经验**。

终极心法:压抑是“看不见的墨水”

真正的艺术文案压抑,像**用柠檬汁写信**——肉眼看似空白,靠近火才能看见字迹。读者在某一瞬间突然被灼伤,却找不到火焰来源。这种**延迟的痛感**,才是高级感的终极形态。

评论列表