艺术水平到底指什么?

很多人把“艺术水平”误解为“画得像”或“弹得快”。其实,**艺术水平是综合感知力、创造力与表达力**的 *** 。它既包含技术层面的精准,也包含精神层面的深度。问自己:我能否用一幅画、一段旋律或一段文字,让陌生人瞬间产生情感共振?如果能,艺术水平就已经在发挥作用。

为什么传统训练常常卡在瓶颈?

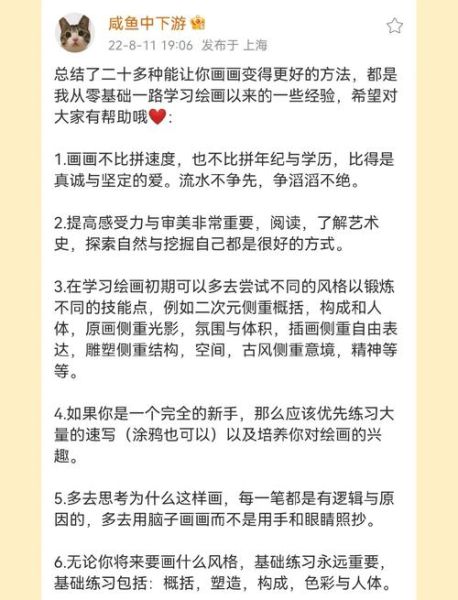

传统训练强调“临摹—模仿—重复”,但**重复只能固化肌肉记忆,无法激活创造力**。当练习者每天画十张石膏像,却从不追问“为什么这样构图”时,瓶颈就出现了。自问自答:

- 问:我已经每天画三小时,为何感觉没进步?

答:因为你把“时间”当成了“质量”,没有引入**反馈回路**。 - 问:反馈回路是什么?

答:每完成一次作品,立刻邀请三种人(同行、观众、导师)给出不同角度的评价,并记录可量化的改进点。

艺术水平提升的五大核心 ***

1. 建立“跨媒介输入”机制

**不要只盯着自己的领域**。摄影师去读诗,舞者去看建筑,音乐人去研究雕塑。跨媒介 *** 能让大脑建立新的突触连接,从而迸发原创火花。

2. 使用“拆解—重组”训练法

拿一张经典作品,先拆解成**线条、色块、节奏、情绪**四个维度,再随机重组。例如把《星夜》的旋涡线条与蒙德里安的色块结合,生成一张新图。这个过程逼迫大脑跳出舒适区。

3. 引入“限时创作”压力

设定30分钟完成一幅小作品,**时间压力会关闭自我审查系统**,让潜意识直接接管。每周至少两次,坚持三个月,你会看到风格突变。

4. 建立“情绪日志”与作品对照

每天睡前用三句话记录情绪,周末挑选最强烈的一条,用任何形式(绘画、声音、肢体)表达出来。半年后回看,你会发现**情绪曲线与艺术语言**的惊人对应。

5. 参与“匿名互评”社群

在匿名环境中,人们更敢说真话。把作品发到无身份标识的社群,收集至少十条具体批评,再针对每条写改进方案。**真实反馈是加速器**。

如何量化自己的艺术水平?

艺术看似主观,其实可以量化。以下三个指标供参考:

- 技术精度:同一主题连续创作十张,测量线条误差、色彩偏差,看是否逐次缩小。

- 观众停留时长:在展览或线上发布时,记录观众在作品前的平均停留时间,时间越长,感染力越强。

- 二次创作率:统计他人是否基于你的作品做改编、再创作,比例越高,说明你的艺术语言越有穿透力。

常见误区与破解方案

误区一:追求风格过早

很多初学者刚学三个月就想“找到自己的风格”。**风格是大量试错后的副产品**,不是起点。破解:给自己设定“无风格期”,半年内只研究基本功与多元尝试。

误区二:把灵感当唯一燃料

灵感像火柴,烧得快灭得也快。**系统化的日常训练才是持续燃烧的炭火**。破解:每天固定时段创作,无论有无灵感,先动手十分钟,灵感往往随后出现。

误区三:害怕“抄袭”标签

学习阶段模仿大师是必经之路,关键在**标注来源并公开说明**。破解:在作品旁写下“向××致敬”,既尊重原作,也展示学习轨迹。

进阶:如何把艺术水平转化为影响力?

当技术、表达与情感都到位后,下一步是让更多人看见。问自己:

- 我的作品能否用一句话讲清核心概念?

答:如果不能,继续提炼,直到像“用蓝色说孤独”这样简洁。 - 我是否拥有“系列化”思维?

答:单张作品容易淹没,**围绕同一主题做十张变体**,观众会记住你。 - 我是否建立了“故事化”传播?

答:给每张作品写50字幕后故事,发布时同步,**情感钩子**会大幅提升转发率。

长期路线图:从爱好者到专业创作者

| 阶段 | 目标 | 关键动作 |

|---|---|---|

| 0-6个月 | 打基础 | 每日临摹+跨媒介输入+限时创作 |

| 6-18个月 | 找方向 | 建立情绪日志+匿名互评+系列化实验 |

| 18-36个月 | 出风格 | 量化指标+公开展览+故事化传播 |

| 36个月后 | 建影响 | 出版作品集+跨界合作+教学反哺 |

最后的自问自答

问:艺术水平有终点吗?

答:没有。它像一条螺旋上升的楼梯,每登一级,视野就更开阔,同时发现更高处。真正的乐趣不在“到达”,而在**持续攀登时的心跳**。

评论列表